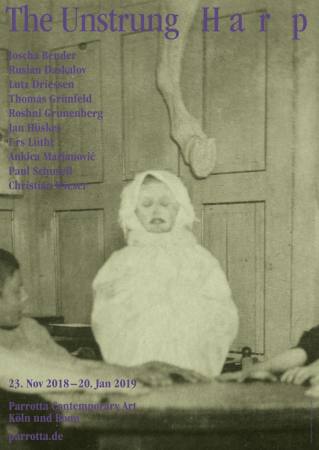

THE UNSTRUNG HARP - Ausstellung Köln

Ausstellung Galerie PARROTTA CONTEMPORARY ART

Datum: 23.11.2018 - 20.01.2019

Künstler: JOSCHA BENDER, RUSLAN DASKALOV, LUTZ DRIESSEN, THOMAS GRÜNFELD, ROSHNI GRUNENBERG, JAN HÜSKES, URS LÜTHI, ANKICA MARJANOVIC, PAUL SCHUSEIL, CHRISTIAN WIESER

Veranstalter & Ort:

Galerie PARROTTA CONTEMPORARY ART

50674 Köln

Brüsseler Str. 21

“My mission in life is to make everybody as uneasy as possible. I think we should all be as uneasy as possible, because thats what the world is like.” (EDWARD GOREY)

Unter dem Titel „The Unstrung Harp“* geht die Ausstellung der Vorstellung einer unbeholfenen,

schwerfälligen Form nach, die von der Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten der Formfindung geprägt ist und von Zweifeln, Irritationen und Fehlern zeugt, die während des kreativen Prozesses aufkommen.

Allen Werken ist ein unruhiges Moment des essentiellen Widerstandes eingeschrieben, der sich - als Störung - der Eindeutigkeit und damit dem künstlerischen Ideal einer vollkommenen Gestalt widersetzt. Da Überraschungen, Zufälle und Anfälligkeiten in die Gestaltung einbezogen werden, ist das Scheitern als zugleich bedrohlicher und befreiender Ausgang immer auch gegenwärtig.

Die künstlerischen Positionen sind allesamt einem figürlichen Stil und weitgehend traditionellen Techniken - Malerei, klassische Bildhauerei, Zeichnung - verpflichtet. Das Bemühen um ein handwerkliches Können, die Beherrschung des Materials scheint reaktionär, jedoch ist die Auflehnung gegen den damit einhergehenden Perfektionsanspruch deutlich spürbar. Teilweise holprig in der Machart, treten hier zweifelhafte Ergebnisse und Zufallsprodukte in Erscheinung. Oft erkennt man eine humorvoll verfehlte Anmut, eine `missglückte´ Gestalt, deren Unvollkommenheit nicht so sehr auf einen Mangel an Fähigkeit, sondern vielmehr auf eine bewusste Entscheidung zugunsten der Freiheit der Form verweist. Sie erscheint in beweglichen, brüchigen Zuständen: amorph, hybrid, flüchtig, fragil, fragmentarisch.

„Mich interessieren diese nicht-gesicherten Zustände“, sagt URS LÜTHI (*1947), „der Moment, wo alles kippen kann.“ Der Künstler, in den 1970er Jahren bekannt durch androgyn inszenierte Selbstbildnisse, die eine Identität jenseits der Konformität eindeutiger Geschlechtsmerkmale propagierten, thematisiert die Schwierigkeiten der Selbstfindung, sich selbst immer als Modellfigur bei seinen Rollenspielen einsetzend. Er parodiert Idealbilder und starre Identitätskonzepte zugunsten eines subversiven und humorvollen Umgangs mit Konventionen und Kriterien.

Diese freche und flexible Fluktuation zwischen Formzuständen ist auch den Werken von JAN HÜSKES (*1991) eigen. „Sundogs“ ist eine Hybridkonstruktion, die zwischen Möbel und Maschine angesiedelt ist und nicht nur die Form, sondern auch eine angedeutete Funktion im Ungewissen lassen. Die Gegenüberstellung von spitzen Metallteilen – wie Antennen aggressiv aufgestellt – und weichen Polstern, ergibt ein uneinheitliches Gesamtbild, welches zugleich futuristisch und archaisch anmutet.

Auch CHRISTIAN WIESERs (*1991) „Steinmänner“ setzen sich aus einer Vielzahl heterogener Elemente zusammen. Wie ein Tüftler oder Bricoleur (C. Lévi-Strauss) greift Wieser auf vorhandene, gefundene, teils verworfene Materialien wie elektronische Teile, Steine, Metall, Holzstücke, Glas, Keramik zurück, um diese zweckentfremdend und improvisierend zu kombinieren und verwerten. Wieser lötet, bindet, klebt, dabei werden alle Komponenten rudimentär ausbalanciert, so dass die Fragilität und Instabilität der Figuren sichtbar wird. Diese spielerische Zerbrechlichkeit verweist auf ein ständiges Problemlösen, Reparieren, Tüfteln, Basteln in Anerkennung der Vielfalt gestalterischer Möglichkeiten, die sich erst durch die eingehende Beschäftigung mit dem Material ergeben.

Eine vermeintliche Einheit der Gestalt hingegen suggerieren die Skulpturen von JOSCHA BENDER (*1991), die in handwerklich ausgefeilter Bildhauerkunst aus einem Gips- oder gar Marmorblock gehauen oder in Bronze gegossen sind. In seiner Neuinterpretation des Denkmals, greift Bender zwar auf eine repräsentative Darstellungsform zurück, umgeht jedoch deren Zweck. Statt der Ehrung einzelner verdienter Persönlichkeiten oder historischer Ereignisse, widmet Bender seine Denkmäler einem „Waldarbeiter“ und einem „Schüler“. Während Bender für das „Waldarbeiterdenkmal“ die Formensprache antiker Sportler- und Kriegerstatuen aufgreift, wirkt die im „Schülerdenkmal“ zur Anschauung gebrachte Verführungsszene etwas hölzern und ungelenk.

In RUSLAN DASKALOVs (*1979) Kompositionen, die mittels eines Grafikprogramms durch ein additives Verfahren am Computer entstehen, werden Frauenfiguren mit Landschaften und Stillleben zusammengeführt. Die mitunter verführerischen Posen der weiblichen Gestalten, deren barocke Monumentalität an die massiven Figuren von Hendrik Goltzius erinnert, wirken durch die prägnanten Auswölbungen ihrer ellipsoiden `Bausteine´ wie Persiflagen auf die Ausgewogenheit klassischer Proportionen. Bisweilen werden einzelne Körperteile durch artfremde Elemente ersetzt, Blumen, Äste, Tannenzweige treten an die Stelle von Gesicht, Bein oder Brust.

Die Werke von THOMAS GRÜNFELD (*1956) weisen eine formale Geschlossenheit und ganzheitliche Harmonie auf. Ihre geschmeidige Kontur täuscht darüber hinweg, dass es sich um Mischformen handelt, deren einzelne Bestandteile gemeinhin als unvereinbar gelten. Grünfeld überführt diese disparaten Elemente in einen neuen bildnerischen – und damit kontextuellen – Zusammenhang, wie beispielsweise seine `unzulässigen´ Kreuzungen der Serie „misfits“. Grünfelds gestalterischer Ansatz hebt die Kategorisierung von Formen auf, um stattdessen Kunst, Design, Körper zu durchmischen und assoziative Freiräume zu nutzen.

LUTZ DRIESSEN (*1976) unterläuft die Grenzen zwischen Form und Formlosigkeit. In der Mitte der hier gezeigten Skulpturen aus Ton steht ein weiß lackierter und durch eine leuchtend pinkfarbene Naht zerklüfteter `Klumpen´. Die voluminöse Materie, von einem Rahmen aus einfachen Holzleisten eingefasst, ist etwas zusammengesackt, ein Tennisball füllt die entstehende Lücke. Diese einfache Erscheinung lässt an den kindlichen Bau eines Schneemanns denken, der nur sparsam modelliert wird und durch Hinzufügung weniger zeichenhafter Attribute ein Gesicht bekommt. So erweisen sich Driessens bildnerische Gliederungs- und Gestaltungselemente als spontane, improvisierte Setzungen, die einen prekären schöpferischen Balanceakt zu simulieren scheinen.

Nicht die meisterhafte Ausformulierung oder die akkurate Wiedergabe eines Gegenstandes treibt ROSHNI GRUNENBERG (*1984) an, sondern vielmehr die Spiel- und Zwischenräume, welche die Malerei eröffnet:

Die Verschiebungen zwischen Zwei- und Dreidimensionalität, die Perspektivwechsel und Kippmomente des Vexierbildes. Sie vermittelt eine überraschende Sicht auf alltägliche Dinge, etwa auf den kahlen Hinterkopf eines Mannes, dessen wulstiger Hals einer schrägen schwarzen Linie aufliegt. Isoliert und damit völlig aus einem körperlichen und kompositorischen Gefüge gelöst, schwebt er im nicht näher bezeichneten Raum. Woanders scheinen einige graue Wolken am oberen Bildrand ohne jeden Himmelsbezug für sich zu stehen.

PAUL SCHUSEILs (*1989) Serie „Hilfen“ stellen Ergänzungen bzw. Erweiterungen des menschlichen Körpers dar, die ausgehend von einer bestimmten Haltung wie Orthesen gefertigt werden, um „den Menschen in der Idee beispielsweise beim Denken, Betrachten, Verzweifeln oder Posieren zu unterstützen“ (Schuseil). „Der Denker – eingeschlafen“, ein skelettartiges Gerüst aus Bronze, changiert zwischen angedeuteter Funktionalität und abstrakter Verfremdung.

“If something doesnt creep into a drawing that youre not prepared for, you might as well not have drawn it.” (Edward Gorey) Dieser Auffassung scheinen auch die Gemälde und Zeichnungen von ANKICA MARJANOVIC (*1973) zu folgen. Sie tastet sich suchend vor, der erratische Strich ergibt flüchtige Skizzen. Es sind Versuche, eine Form zu finden, deren Entwicklungspotential noch nicht erschöpft ist. Marjanovic scheint in die Untiefen des Unterbewußtseins zu dringen, dessen verdichtete Bildwelten und verschlüsselte Botschaften sie wie ein Messgerät registriert.

Unter dem Titel „The Unstrung Harp“* geht die Ausstellung der Vorstellung einer unbeholfenen,

schwerfälligen Form nach, die von der Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten der Formfindung geprägt ist und von Zweifeln, Irritationen und Fehlern zeugt, die während des kreativen Prozesses aufkommen.

Allen Werken ist ein unruhiges Moment des essentiellen Widerstandes eingeschrieben, der sich - als Störung - der Eindeutigkeit und damit dem künstlerischen Ideal einer vollkommenen Gestalt widersetzt. Da Überraschungen, Zufälle und Anfälligkeiten in die Gestaltung einbezogen werden, ist das Scheitern als zugleich bedrohlicher und befreiender Ausgang immer auch gegenwärtig.

Die künstlerischen Positionen sind allesamt einem figürlichen Stil und weitgehend traditionellen Techniken - Malerei, klassische Bildhauerei, Zeichnung - verpflichtet. Das Bemühen um ein handwerkliches Können, die Beherrschung des Materials scheint reaktionär, jedoch ist die Auflehnung gegen den damit einhergehenden Perfektionsanspruch deutlich spürbar. Teilweise holprig in der Machart, treten hier zweifelhafte Ergebnisse und Zufallsprodukte in Erscheinung. Oft erkennt man eine humorvoll verfehlte Anmut, eine `missglückte´ Gestalt, deren Unvollkommenheit nicht so sehr auf einen Mangel an Fähigkeit, sondern vielmehr auf eine bewusste Entscheidung zugunsten der Freiheit der Form verweist. Sie erscheint in beweglichen, brüchigen Zuständen: amorph, hybrid, flüchtig, fragil, fragmentarisch.

„Mich interessieren diese nicht-gesicherten Zustände“, sagt URS LÜTHI (*1947), „der Moment, wo alles kippen kann.“ Der Künstler, in den 1970er Jahren bekannt durch androgyn inszenierte Selbstbildnisse, die eine Identität jenseits der Konformität eindeutiger Geschlechtsmerkmale propagierten, thematisiert die Schwierigkeiten der Selbstfindung, sich selbst immer als Modellfigur bei seinen Rollenspielen einsetzend. Er parodiert Idealbilder und starre Identitätskonzepte zugunsten eines subversiven und humorvollen Umgangs mit Konventionen und Kriterien.

Diese freche und flexible Fluktuation zwischen Formzuständen ist auch den Werken von JAN HÜSKES (*1991) eigen. „Sundogs“ ist eine Hybridkonstruktion, die zwischen Möbel und Maschine angesiedelt ist und nicht nur die Form, sondern auch eine angedeutete Funktion im Ungewissen lassen. Die Gegenüberstellung von spitzen Metallteilen – wie Antennen aggressiv aufgestellt – und weichen Polstern, ergibt ein uneinheitliches Gesamtbild, welches zugleich futuristisch und archaisch anmutet.

Auch CHRISTIAN WIESERs (*1991) „Steinmänner“ setzen sich aus einer Vielzahl heterogener Elemente zusammen. Wie ein Tüftler oder Bricoleur (C. Lévi-Strauss) greift Wieser auf vorhandene, gefundene, teils verworfene Materialien wie elektronische Teile, Steine, Metall, Holzstücke, Glas, Keramik zurück, um diese zweckentfremdend und improvisierend zu kombinieren und verwerten. Wieser lötet, bindet, klebt, dabei werden alle Komponenten rudimentär ausbalanciert, so dass die Fragilität und Instabilität der Figuren sichtbar wird. Diese spielerische Zerbrechlichkeit verweist auf ein ständiges Problemlösen, Reparieren, Tüfteln, Basteln in Anerkennung der Vielfalt gestalterischer Möglichkeiten, die sich erst durch die eingehende Beschäftigung mit dem Material ergeben.

Eine vermeintliche Einheit der Gestalt hingegen suggerieren die Skulpturen von JOSCHA BENDER (*1991), die in handwerklich ausgefeilter Bildhauerkunst aus einem Gips- oder gar Marmorblock gehauen oder in Bronze gegossen sind. In seiner Neuinterpretation des Denkmals, greift Bender zwar auf eine repräsentative Darstellungsform zurück, umgeht jedoch deren Zweck. Statt der Ehrung einzelner verdienter Persönlichkeiten oder historischer Ereignisse, widmet Bender seine Denkmäler einem „Waldarbeiter“ und einem „Schüler“. Während Bender für das „Waldarbeiterdenkmal“ die Formensprache antiker Sportler- und Kriegerstatuen aufgreift, wirkt die im „Schülerdenkmal“ zur Anschauung gebrachte Verführungsszene etwas hölzern und ungelenk.

In RUSLAN DASKALOVs (*1979) Kompositionen, die mittels eines Grafikprogramms durch ein additives Verfahren am Computer entstehen, werden Frauenfiguren mit Landschaften und Stillleben zusammengeführt. Die mitunter verführerischen Posen der weiblichen Gestalten, deren barocke Monumentalität an die massiven Figuren von Hendrik Goltzius erinnert, wirken durch die prägnanten Auswölbungen ihrer ellipsoiden `Bausteine´ wie Persiflagen auf die Ausgewogenheit klassischer Proportionen. Bisweilen werden einzelne Körperteile durch artfremde Elemente ersetzt, Blumen, Äste, Tannenzweige treten an die Stelle von Gesicht, Bein oder Brust.

Die Werke von THOMAS GRÜNFELD (*1956) weisen eine formale Geschlossenheit und ganzheitliche Harmonie auf. Ihre geschmeidige Kontur täuscht darüber hinweg, dass es sich um Mischformen handelt, deren einzelne Bestandteile gemeinhin als unvereinbar gelten. Grünfeld überführt diese disparaten Elemente in einen neuen bildnerischen – und damit kontextuellen – Zusammenhang, wie beispielsweise seine `unzulässigen´ Kreuzungen der Serie „misfits“. Grünfelds gestalterischer Ansatz hebt die Kategorisierung von Formen auf, um stattdessen Kunst, Design, Körper zu durchmischen und assoziative Freiräume zu nutzen.

LUTZ DRIESSEN (*1976) unterläuft die Grenzen zwischen Form und Formlosigkeit. In der Mitte der hier gezeigten Skulpturen aus Ton steht ein weiß lackierter und durch eine leuchtend pinkfarbene Naht zerklüfteter `Klumpen´. Die voluminöse Materie, von einem Rahmen aus einfachen Holzleisten eingefasst, ist etwas zusammengesackt, ein Tennisball füllt die entstehende Lücke. Diese einfache Erscheinung lässt an den kindlichen Bau eines Schneemanns denken, der nur sparsam modelliert wird und durch Hinzufügung weniger zeichenhafter Attribute ein Gesicht bekommt. So erweisen sich Driessens bildnerische Gliederungs- und Gestaltungselemente als spontane, improvisierte Setzungen, die einen prekären schöpferischen Balanceakt zu simulieren scheinen.

Nicht die meisterhafte Ausformulierung oder die akkurate Wiedergabe eines Gegenstandes treibt ROSHNI GRUNENBERG (*1984) an, sondern vielmehr die Spiel- und Zwischenräume, welche die Malerei eröffnet:

Die Verschiebungen zwischen Zwei- und Dreidimensionalität, die Perspektivwechsel und Kippmomente des Vexierbildes. Sie vermittelt eine überraschende Sicht auf alltägliche Dinge, etwa auf den kahlen Hinterkopf eines Mannes, dessen wulstiger Hals einer schrägen schwarzen Linie aufliegt. Isoliert und damit völlig aus einem körperlichen und kompositorischen Gefüge gelöst, schwebt er im nicht näher bezeichneten Raum. Woanders scheinen einige graue Wolken am oberen Bildrand ohne jeden Himmelsbezug für sich zu stehen.

PAUL SCHUSEILs (*1989) Serie „Hilfen“ stellen Ergänzungen bzw. Erweiterungen des menschlichen Körpers dar, die ausgehend von einer bestimmten Haltung wie Orthesen gefertigt werden, um „den Menschen in der Idee beispielsweise beim Denken, Betrachten, Verzweifeln oder Posieren zu unterstützen“ (Schuseil). „Der Denker – eingeschlafen“, ein skelettartiges Gerüst aus Bronze, changiert zwischen angedeuteter Funktionalität und abstrakter Verfremdung.

“If something doesnt creep into a drawing that youre not prepared for, you might as well not have drawn it.” (Edward Gorey) Dieser Auffassung scheinen auch die Gemälde und Zeichnungen von ANKICA MARJANOVIC (*1973) zu folgen. Sie tastet sich suchend vor, der erratische Strich ergibt flüchtige Skizzen. Es sind Versuche, eine Form zu finden, deren Entwicklungspotential noch nicht erschöpft ist. Marjanovic scheint in die Untiefen des Unterbewußtseins zu dringen, dessen verdichtete Bildwelten und verschlüsselte Botschaften sie wie ein Messgerät registriert.

Ads