Galerie Poll

Berlin, DE - GalerieAdresse & Kontakt

Dienstag bis Samstag 12-18 Uhr und nach Vereinbarung

26.04.2024 - 08.06.2024

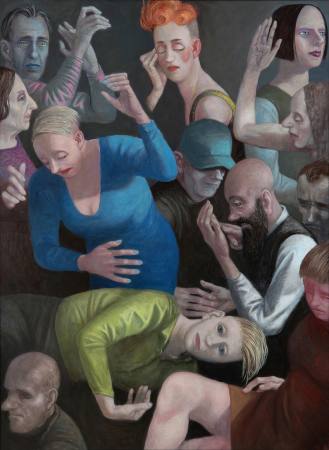

Volker Stelzmann. Dickicht

09.03.2024 - 20.04.2024

Peer Boehm - Kopfkino

19.01.2024 - 02.03.2024

Bettina von Arnim. Landschaften und Labyrinthe. Malerei, Radierungen und ein Spiegelkasten

-

kontrastreich. Danja Akulin 03.11.2023 - 06.01.2024

kontrastreich. Danja Akulin

Ort: Galerie Poll bis: 2024-01-06

Künstler: Danja Akulin

Thema: Ausstellung vom 3. November 2023 bis 6. Januar 2024 Eröffnung am 2. November 2023, 18-21 Uhr

-

Ginstergrund. Eric Keller - Malerei 08.09.2023 - 28.10.2023

Ginstergrund. Eric Keller - Malerei

Ort: Galerie Poll bis: 2023-10-28

Künstler: Eric Keller

Thema: Eric Kellers Gemälde ziehen magisch an, obwohl – oder weil – ihre Motive eher unspektakulär sind. Aus beiläufigen Blicken auf Uferwege, Sport- und Parkplätze, Bahnübergänge, Schuppen oder Industriegebäude und Interieurs aufgegebener DDR-Kulturhäuser komponiert der Künstler einen ganz eigenen Bildkosmos. Bei diesem konzentrierten Spiel mit der Erinnerung bleiben Landschaften und Architekturen meist menschenleer. Tauchen doch einmal ein oder zwei junge Menschen darin auf, sind sie in sich gekehrt und scheinen auf etwas zu warten. Mit „Ginstergrund“ zeigt die Galerie Poll ihre vierte Einzelausstellung des in Dresden und Berlin lebenden Malers. Der Titel bezeichnet keine konkrete Landschaft, sondern geht zurück auf Straßennamen, die sich aus alter Zeit am Stadtrand erhalten haben. Ein verblasstes Relikt, ähnlich der auf einer Bühne zurückgelassenen Stellwand im gleichnamigen Bild oder dem verblichenen Wandgemälde in „Kulturhaus 7“. Die Bildmotive setzen sich aus großangelegten Farbflächen zusammen, Ton in Ton aufgebaut aus dünnen Öllasurschichten in mannigfachen Grau-, Blau-, Violett- oder Ockertönen. Durch Übermalungen, aber auch mit dem Wiederabtragen von Farbe durchläuft jedes Werk viele Zustände, bis es für den Maler als abgeschlossen gilt. Durch die leichte Unschärfe, die er über seine Motive legt, entstehen stimmungsvolle Erinnerungsräume. Was immer Eric Keller malt, hat er irgendwann einmal vor Augen gehabt – und in seinem Unterbewusstsein abgespeichert. Mit der Arbeit am Bild kehrt er in seiner Fantasie an die einst gesehenen Schauplätze zurück, ruft flüchtig erlebte Situationen auf. Wo genau sie verortet sind, bleibt sein Geheimnis. Selbst geografische Angaben im Bildtitel wie z. B. „Straße bei Gorbitz“ führen nur ins Ungewisse. „Aber genau in dieser merkwürdigen Stimmung, die sich nicht leicht in Worte fassen lässt, in dieser Aura irgendwo zwischen Banalität des Alltags und irrealer Magie liegt der große Reiz von Eric Kellers Gemälden. Viele von ihnen wirken wie eingefrorene Stills aus einem melancholischen Roadmovie“, charakterisiert der Kunsthistoriker und Kunstkritiker Sebastian Preuss diese Arbeiten. Eric Keller, 1985 geboren in Grimma, 2006 bis 2008 Studium der Bildenden Kunst an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg bei Prof. Rolf-Gunter Dienst, 2008 bis 2014 Studium der Malerei an der Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK Dresden) bei Prof. Elke Hopfe und Prof. Ralf Kerbach, 2016 bis 2018 Meisterschüler an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB Leipzig) bei Prof. Annette Schröter. Eric Keller lebt und arbei-tet in Dresden und Berlin. Seine Werke befinden sich in zahlreichen privaten und mehreren institutionellen Sammlungen, darunter die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die Städtische Galerie Dresden und die Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland, Bonn.

-

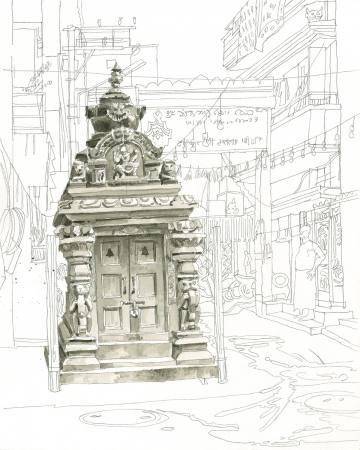

Bangalore Street Life. Aquarelle von Matthias Beckmann 16.06.2023 - 29.07.2023

Bangalore Street Life. Aquarelle von Matthias Beckmann

Ort: Galerie Poll bis: 2023-07-29

Künstler: Matthias Beckmann

Thema: Mit „Bangalore Street Life“ zeigt die Galerie Poll in ihrer ersten Einzelausstellung von Matthias Beckmann Aquarelle, die im Herbst 2022 in der nach Mumbai und Delhi drittgrößten Stadt Indiens entstanden sind. Eingeladen im Rahmen der bangaloREsidency des Goethe-Instituts sah sich der Künstler für zwei Monate mit dem Alltag einer Elf-Millionen-Metropole konfrontiert: „Mein erstes Aquarell in Bangalore entstand auf einem Friedhof unweit des Botanischen Gartens Lalbagh. Dorthin flüchtete ich vor dem chaotischen Straßenverkehr, vor Autorikschas, Motorrollern und Gehupe. Überall in der Stadt findet man sehr lethargische Hunde. Einer davon lag auf der Friedhofsmauer“, beschreibt Matthias Beckmann seine ersten Eindrücke. Bekannt geworden ist der Künstler mit linearen Bleistiftzeichnungen, wie sie regelmäßig auch in Gruppenausstellungen der Galerie zu sehen waren. Diesmal hatte Beckmann allerdings einen kleinen Reiseaquarellkasten im Gepäck, dazu einen Pinsel mit eingebautem Wassertank, einen Malhocker und Aquarellblöcke. Das erwies sich als ideale Ausrüstung für die Entdeckungsreise in eine für ihn fremde und farbflirrende Welt. Der Künstler als auf-merksamer Beobachter konnte sich unbeschwert auf den Rhythmus des Metropolenlebens einlassen. Für seine Erkundungen ist Beckmann vor allem durch den Stadtteil Shanthinagar gewandert, in dem Arme, Mittelschicht und Reiche, Einheimische und Migranten Seite an Seite leben. Am Ende der zweimonatigen Reise waren es insgesamt 117 Aquarellzeichnungen im Format 30 x 24 cm, einige mit dem Bleistift gezeichnet und dann mit Aquarellfarbe koloriert, einige direkt mit dem Pinsel getuscht und einige in Sepiafarben laviert. Beckmann hat auf Friedhöfen und im Botanischen Garten gezeichnet, das bunte Treiben auf dem Fleisch- und Blumenmarkt festgehalten und das Leben auf der Straße mit Motorrollern, Hühnern, Ziegen und auch Kühen beobachtet. Prunkvolle Grabmäler, Tempel und eine Moschee gehören ebenso zu den Motiven wie Totenplakate, ein am Straßenrand abgestellter Holzkarren oder die „Rangoli“ genannten Muster, die Frauen am frühen Morgen mit weißem Pulver vor den Hauseingängen streuen. Mit seinem unaufgeregten Blick für das Detail bringt Matthias Beckmann mehr als nur einen Hauch der lebendigen Atmosphäre von Bangalore nach Berlin. "In diesem Prozess des dokumentarischen Zeichnens von Gegenständen, Straßenleben und Architektur, das so alt wie neu ist, hat er sich entschieden, über den kolonialen Blick hinaus zu gehen, der Postkartenansichten produziert und auf das Offensichtliche ausgerichtet ist. Seine grafische Fähigkeit zielt nicht auf einen Hyperrealismus wie bei der fotografischen Dokumentation, sondern auf die sorgfältige Erfassung von Details, um die Essenz und die Aura eines Ortes einzufangen, und sein neugieriger Blick weicht dem zufälligen Ausschnitt des Lebens nicht aus, der an uns vorüberzieht, ehe wir ihn bemerkt haben." (Suresh Jayaram, Leiter des Künstlerhauses 1 Shanthiroad in Bangalore) Matthias Beckmann, 1965 geboren in Arnsberg, studierte an der Kunstakademie Düsseldorf bei Prof. Franz Eggenschwiler und an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart bei Prof. Rudolf Schoofs. Seit 1995 ist er Mitglied der Künstlergruppe „Die Weissenhofer“. Die Zeichnung bildet den Schwerpunkt der Arbeit des in Berlin lebenden Künstlers. Dabei ist die einzelne Zeichnung zumeist Teil einer umfangreichen Serie, die sich mit einem Ort oder Themenkomplex beschäftigt. Mehrfach hat Matthias Beckmann Bücher illustriert. Er arbeitet auch an Animationsfilmen. Der Künstler erhielt zahlreiche Stipendien und Preise. Seine Arbeiten befinden sich in vielen öffentlichen Sammlungen, u. a. in der Berlinischen Galerie, der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages und der Hamburger Kunsthalle. Matthias Beckmann hat an verschiedenen Hochschulen unterrichtet. Im Sommersemester 2023 hat er einen Lehrauftrag an der Weißensee Kunsthochschule Berlin.

-

Wow! Markus Draper 28.04.2023 - 10.06.2023

Wow! Markus Draper

Ort: Galerie Poll bis: 2023-06-10

Künstler: Markus Draper

Thema: In seiner zweiten Einzelausstellung „WOW!“ in der Galerie Poll stellt Markus Draper erstmals in Deutschland seine Arbeiten zu den Ticker Tape-Paraden vor. Im Konfettiregen für die Heimkehrer des Golfkrieges zeigt das Aufmacherfoto der Daily News vom 11. Juni 1991 General Schwarzkopf, über ihm prangt der Titel der Ausstellung als Schlagzeile. Bei der „Desert Storm Parade“ reißt der Oberkommandierende im Freudentaumel seinen linken Arm in die Höhe, Klopapierrollen und Papierfetzen fliegen durch die Luft. Die Parade, mit der die USA ihren Sieg im ersten Golfkrieg feierten, steht in einer Tradition, die bis ins Jahr 1886 zurückreicht. Als die Freiheitsstatue am 28. Oktober 1886 eingeweiht wurde, führte der Festumzug an der New Yorker Börse in der Wallstreet entlang. Die Börsenhändler warfen bündelweise Papierstreifen der kurz zuvor erfundenen Nachrichtenticker aus dem Fenster, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen. Seit der globalen Finanzkrise infolge der Pleite der Lehman Brothers 2008 gelten die aus Bürotürmen hinabgeworfenen Papiere aber auch als Indiz bedrohlicher Instabilität. Dieser Spannungsbogen von ekstatischer Freude bis zu abruptem Zusammenbruch ist für Markus Draper Beweggrund, sich mit der oszillierenden Symbolik der Ticker Tape-Paraden zu beschäftigen. Erstmals wählte er 2012 in seinem Gemälde „Milliarden“ aus dem Fenster geworfene Papierstreifen als Bildmotiv. Für das Video „Seconds of Fame“ drehte Draper 2014 Youtube-Ausschnitte von Ticker Tape-Paraden in einem von ihm gebauten Modell nach. Im Unterschied zu den Vorlagen sind die Häuser und Straßen in seinem Film menschenleer. Charakteristisch ist die starke Vergrößerung, ein „blow up“ bis an den Rand der Abstraktion und das Zerlegen der massenmedialen „Bildvorlagen“ in mehrere Farbschichten. In präziser Malerei mit dem Pinsel überträgt der Künstler die verschiedenen Schichten auf die Leinwand oder lässt die durch die Luft wirbelnden Papierschnipsel – in verschiedenen Farben als Siebdruck über die Fotografien gelegt – zu einem bedrohlichen Sturm anschwellen („The Storm“, 2019). Die 2022 entstandenen Fotoarbeiten „Heroes“ spiegeln mit ihrem extremen Hochformat die Straßenschluchten zwischen New Yorks Wolkenkratzern und beziehen sich im Titel auf den Canyon of Heroes. So heißt die durch den Financial District in Lower Manhattan führende Route der Siegesparaden, an deren Rand mehr als 200 in den Gehsteig eingelassene Granitstreifen an die Namen der geehrten Personen der vergangenen Ticker Tape-Paraden erinnern. Bedeutende Ereignisse der jüngeren Geschichte aus bislang vernachlässigten Blickwinkeln zu betrachten, neu zu fokussieren und dadurch Ambivalenzen herauszuarbeiten, kennzeichnet die Arbeit von Markus Draper. Wie Gewissheiten zusammenstürzen, wie diese Verunsicherung durch Bilder in den Medien ausgelöst wird, interessiert ihn dabei ebenso wie die Frage, ob Wahrheit nicht immer ein Konstrukt von Geschichte(n) bleibt. Markus Draper, geboren 1969 und aufgewachsen in Görlitz, studierte 1991 bis 2000 an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, am Central Saint Martins College, London und an der Columbia University, New York. 2000 schloss er sein Studium als Meisterschüler bei Professor Ralf Kerbach ab. Draper erhielt den Marion-Ermer-Preis (2001) und den Vattenfall Kunstpreis Energie (2006) sowie zahlreiche Stipendien. Seine Arbeiten wurden in Einzelausstellungen in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (2007), der Berlinischen Galerie (2014) und im Kulturhistorischen Museum Görlitz (2015), im Künstlerhaus Bethanien Berlin (2023) sowie in institutionellen Gruppenausstellungen weltweit gezeigt. Werke des Künstlers befinden sich u. a. in der Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland, im Museum Folkwang in Essen, den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und in der Berlinischen Galerie. Markus Draper lebt und arbeitet in Berlin.

-

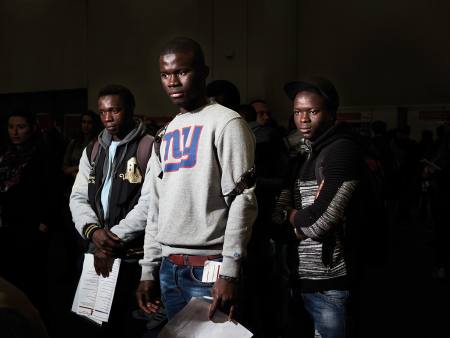

Aiming High. Fotografien von Frank Schinski 03.03.2023 - 15.04.2023

Aiming High. Fotografien von Frank Schinski

Ort: Galerie Poll bis: 2023-04-15

Künstler: Frank Schinski

Thema: Frank Schinski reflektiert in seinen Fotoarbeiten Themen, die in der aktuellen Berichterstattung kaum Beachtung finden, keine eingängige „Botschaft“ haben und nicht für Schlagzeilen taugen. Für die Porträtierten dagegen haben die alltäglichen Situationen im Berufsleben ihre eigene Bedeutung, ebenso wie der Auftritt bei „gesellschaftlichen“ Ereignissen wie Jubilarfeiern oder der Verabschiedung am letzten Arbeitstag. Schon lange beschäftigt den Fotografen die Frage, was Arbeit für den Menschen bedeutet. Den Mechanismen und Wechselwirkungen zwischen Arbeitswelt und Individuum kommt Schinski mit der Kamera auf die Spur. Seine Herangehensweise gleicht der eines Soziologen, der sich über die schlichte Beobachtung hinaus selbst in eine Situation hineinbegibt und sie dadurch tiefer zu durchdringen versteht. Der Wissenschaftler präsentiert seine Ergebnisse mit Tabellen und Texten. Der Fotokünstler fasst sie in Bildern – die dem Betrachter eigene Einblicke und Assoziationen gewähren. Für seine Serie „Aiming High“ fotografierte Frank Schinski seit 2017 Menschen auf Jobmessen, bei Bewerbungsgesprä-chen, Castings oder in Assessment-Centern. Die Ausstellung in der Galerie Poll gibt einen Eindruck der Serie, die in ihrem vollen Umfang als Buch erscheinen wird. Charakteristisch für Schinskis Fotografien ist technische Perfektion und vor allem eine raffinierte Farb- und Lichtsetzung, mit der die Menschen wie auf einer Bühne zu Hauptdarstellern ihrer selbst werden. Nichts ist gestellt, nichts inszeniert. Der Fotograf beobachtet und wartet ebenso geduldig wie gespannt auf den „perfekten“ Moment. „Wenn ich durch den Sucher der Kamera schaue, dann bin ich so fokussiert wie selten in meinem Leben“, hat Schinski in einem Gespräch verraten. Für „Aiming High“ hat er Menschengruppen in Schlangen am Fahrstuhl oder für das Casting zurechtgemachte „Konkurrentinnen“ im Wartebereich beobachtet. Die für Assessment-Center und Job-Messen aufgebauten Kabinen und Stellwände werden ebenso zum Teil der Bildkomposition wie die gediegene Architektur eines traditionellen Unternehmens mit respekteinflößenden großen Tischen und holzgetäfelten Wänden. Viele derart sprechende Details gibt es bei genaue-rem Hinsehen zu entdecken. Einige Motive variiert der Fotograf in Sequenzen, die Veränderungen von Körperhaltung, Gestik und Mimik bis in kleinste Nuancen abbilden und Rückschlüsse auf Gefühle und Verhalten der beobachteten Personen zulassen. Frank Schinski hat für seine Serie verschiedene Formate gewählt, die er spielerisch und spannungsreich kombiniert, um ausgewählte Motive untereinander in Beziehung zu setzen. Die C-Prints sind im Diasec-Verfahren hinter Acrylglas montiert und gerahmt. Nach seiner Einzelausstellung „Ist doch so“ in der Kunststiftung Poll im Jahr 2016 hat Frank Schinski sich zunehmend der kulturellen Wahrnehmung von Fotografie gewidmet. Darüber hat er sich mehr und mehr von einem reinen Dokumentar-fotografen und Fotojournalisten zum künstlerisch arbeitenden Fotografen hin entwickelt. Mit seinen Bildern will er den Blick auf eine Realität lenken, die es immer wieder neu zu entdecken und zu verstehen gilt. Ihm selbst „erklärt sich die Welt“ beim Fotografieren. Frank Schinski, 1975 in Prenzlau geboren und in einem kleinen Dorf nahe der polnischen Grenze aufgewachsen, arbeitete nach einer Maurerlehre mehrere Jahre auf dem Bau, bevor er auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachholte. Von 1999 bis 2006 studierte er Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der FH Hannover. Seither fotografiert er für internationale Magazine und Wirtschaftsunternehmen. Seit 2009 ist er Mitglied des Fotografen-Kollektivs OSTKREUZ – Agentur der Fotografen und an Gemeinschaftsausstellungen des Kollektivs beteiligt, zuletzt 2020/21 an der Ausstellung „KONTINENT – auf der Suche nach Europa“ in der Akademie der Künste in Berlin. Frank Schinski lebt und arbeitet in Hannover.

-

Deutsche Landschaft. Jan Schüler - Malerei 13.01.2023 - 25.02.2023

Deutsche Landschaft. Jan Schüler - Malerei

Ort: Galerie Poll bis: 2023-02-25

Künstler: Jan Schüler

Thema: Unter dem Titel „Deutsche Landschaft“ zeigen die Berliner Galerie Poll und der Kunstverein Langenfeld Arbeiten des Malers Jan Schüler aus den Jahren 2016 bis 2022. Aus Anlass seines 60. Geburtstages ist eine umfangreiche Publikation mit Beiträgen von Marita Keilson-Lauritz, Magdalena Kröner, Nana Poll, Jan Schüler und Gideon Schüler in Vorbereitung. Sie wird während der Ausstellung im Gespräch des Journalisten Jochen L. Stöckmann mit dem Künstler vorgestellt. Während Schüler früher vor allem Personen aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis, der Familie sowie Pop-Idole porträtiert hat, malt er seit einigen Jahren Motive aus Städten und Landschaften, die mit der deutschen Geschichte assoziiert werden, aber auch mit persönlichen Erinnerungen und seiner Biografie verknüpft sind. Dazu gehören die Landschaften seiner Heimat Hessen und des Rheinlands, Städte wie Dresden und Frankfurt am Main als Zentren der deutschen Romantik, Weimar als Gründungsort der ersten deutschen Republik und Wohnsitz Goethes und Schillers und Düsseldorf mit seiner bekannten Akademie, an der Schüler Kunst studierte. Mit „Berlin“ entsteht seit 2017 eine Reihe, in der historische Ereignisse wie der Zusammenbruch des Dritten Reiches, die Teilung der ehemaligen Hauptstadt durch den Bau der Mauer und Szenen der Wiedervereinigung in ihrer Bildwirkung auf das kollektive Gedächtnis dargestellt werden. Als subjektive Einflüsse kommen für den Künstler persönliche Begegnungen hinzu sowie biografische Bezugspunkte durch seinen Großvater und seine Mutter, die in Berlin Kunst studierten. Seit seinem ersten Besuch 1981 ist Berlin für ihn ein Sehnsuchtsort geblieben. Von den in der Ausstellung gezeigten Arbeiten haben „Blick von der Hohen Leuchte vom Frauenberg (Vater)“ von 2019 und „Vater (Blick vom Schiffenberg)“ von 2017 autobiografische Bezüge. Jan Schüler holte seinen Vater in den Jahren vor seinem Tod regelmäßig zu Tagesausflügen nach Marburg ab, wo er aufgewachsen war. Am Fuße des Gießener Schiffenbergs ist Gideon Schüler in einem Bestattungswald begraben. „Dresden: Die Elbe bei Schloss Pillnitz“ von 2022 oder „Weimar: Blick aus Goethes Wohnhaus in den Garten“ von 2022 werden in der Ausstellung Bildmotiven gegenübergestellt wie „Herbstabend in Birkenau“ von 2017, „Deutsches Stillleben“ von 2016 und „Edek (Treblinka)“ von 2019, die nach Schülers Besuchen von KZ-Gedenkstätten entstanden. Aus der Berlin-Reihe sind „Berlin: Abend am Olympiastadion“ von 2019 und „Berlin: Abend an der Mauer“ von 2021 zu sehen. Charakteristisch für Schülers Bilder ist seine präzise Malerei, die sich durch glatte Oberflächen und hart voneinander abgegrenzte Formen und Farbflächen auszeichnet. In seinen Menschendarstellungen sowie in seinen Stadtansichten und Landschaften verzichtet er auf Details. Weder Personen, noch Häuser, Laternenmasten, Zäune, Bäume und Wolken werden naturalistisch dargestellt, sondern sind durchweg stark stilisiert. Architekturen und Landschaften bleiben menschenleer, kein Vogel fliegt am Himmel und auf den Flüssen verkehrt kein Schiff. Lediglich Plakatanschläge mit Großaufnahmen menschlicher Gesichter – mal lächelnd, mal mit einer Träne im Auge – deuten darauf hin, dass bei aller technischen Perfektion Gefühle und Erinnerungen des Malers mit im Spiel waren. Es bleibt also dem Betrachter überlassen, ob er sich auf Abgründe und Untiefen hinter der perfekten Oberfläche einlässt oder Jan Schülers Malerei in ihrer Schönheit auf sich wirken lässt. In dieser Doppelgesichtigkeit, in der zart angedeuteten Fragilität ihrer scheinbar bruchlosen Ästhetik liegt der Reiz der Bilder. Jan Schüler, geboren 1963 in Gießen, studierte von 1985 bis 1993 an der Kunstakademie Düsseldorf bei Rissa und war Meisterschüler bei Fritz Schwegler. 1996 erhielt er den Förderpreis für Bildende Kunst der Stadt Düsseldorf, wo er bis heute lebt und arbeitet. Seine Werke befinden sich in zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen in Deutschland und Österreich. Jan Schüler hat gemeinsam mit der Kunststiftung Poll, in deren Beirat er seit 2013 Mitglied ist, das erste Bestandsverzeichnis der Gemälde und Zeichnungen von Maina-Miriam Munsky (1943-1999) herausgegeben. Im Wintersemester 2022/2023 hat er eine Vertretungs-profes¬sur an der Kunstakademie Münster inne (Klasse Cornelius Völker).

-

Inszenierung und Wirklichkeit - Neue Landschaften von Heike Negenborn. Malerei und Graphik 28.10.2022 - 07.01.2023

Inszenierung und Wirklichkeit - Neue Landschaften von Heike Negenborn. Malerei und Graphik

Ort: Galerie Poll bis: 2023-01-07

Künstler: Heike Negenborn

Thema: Unter dem Titel „Inszenierung und Wirklichkeit“ zeigt die Galerie Poll erstmals in Berlin in einer Einzelausstellung Arbeiten der zeitgenössischen Landschaftsmalerin Heike Negenborn. Neben Gemälden und Graphiken aus den Werkreihen „Rheinhessisches Tafel- und Hügelland“ und „Netscapes – Landschaft im Wandel“ sind neue Landschaften aus Frankreich und Bolivien zu sehen. Heike Negenborn hat sich ihren künstlerischen Zugang im Spannungsfeld zwischen Natur und Kulturlandschaft erarbeitet und dadurch einen besonderen Blick für die Veränderungen in Gelände, Bewuchs und Himmelsraum entwickelt. Für ihre Gemälde und Graphiken entwirft sie weite, vom Menschen geprägte Panoramen mit meist tiefliegenden Horizonten und aufsehenerregenden Wolkenformationen. Erst auf den zweiten Blick offenbart sich dem Betrachter, dass es sich bei diesen präzisen, realistisch gemalten Landschaftsbildern nicht um Abbilder, sondern um Konstruktionen von Wirklichkeit handelt. Anders als in den Vorjahren, in denen die Künstlerin in mehrmonatigen Projekten Regionen in Frankreich, Italien oder Spanien als Ausgangspunkt ihrer Landschaftskonstruktionen wählte, ist die Reihe „Rheinhessisches Tafel- und Hügelland“ 2021 und 2022 in Deutschland entstanden. Auch an ihrem Wohnort in Rheinland-Pfalz hat Heike Negenborn ungewöhnliche Perspektiven auf die Täler und Hügel der Weinbergkulturen recherchiert und sie in Skizzen und Kameraaufnahmen festgehalten. Dieses „Naturarchiv“ überarbeitet die Künstlerin anschließend analog und digital und konstruiert nach ästhetischen Gesichtspunkten Gemälde und Graphiken. Ihre mehrfach ausgezeichnete Serie „Netscapes – Landschaft im Wandel“ hat Heike Negenborn 2022 mit einem Stipendium von NEUSTART KULTUR und der Stiftung Kunstfonds fortsetzen können. Mit mehreren Beispielen zeigt die Ausstellung, wie die Künstlerin Wolken- und Erdfragmente mit perspektivisch aufgefächerten Gitternetzen kombiniert, die sich in digitale Pixel auflösen und zu Netzlandschaften, „Netscapes“ mutieren. Die Überformung der Kulturlandschaft wird untermauert durch die Reduktion der sonst stark farbigen Palette auf Schwarzweiß- und Grautöne. Mit ihren Arbeiten lenkt Heike Negenborn den Blick auf die zunehmende Vereinnahmung der analogen Wirklichkeit durch das digitale Bild und den daraus resultierenden Wandel der Landschaft. Die dabei deutlich sichtbare Konstruktion, eine Kombination aus den in der Renaissance erfundenen Methoden der Zentralperspektive und klassischen Vermessungs-techniken, unterstützt nicht nur die Tiefenwirkung im Bild, sondern macht gleichzeitig die Arbeitsweise transparent. Heike Negenborn, geboren 1964 in Bad Neuenahr-Ahrweiler, studierte Malerei am Washington College, Chestertown, Maryland, USA, am Austin College, Sherman, Texas, USA und Malerei und Druckgraphik bei Prof. Peter Lörincz an der Akademie für Bildende Künste Mainz. 2021 erhielt sie ein Jahresarbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds Bonn. 2018 wurde sie mit dem renommierten Pfalzpreis für Bildende Kunst ausgezeichnet und 2016 mit dem Wilhelm-Morgner-Preis der Stadt Soest. Sie lebt und arbeitet in Windesheim. Werke der Künstlerin befinden sich in zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen in Deutschland, Japan, Kanada und den USA.

-

Chercher la vérité. Zeichnungen und Druckgrafik 17.06.2022 - 30.07.2022

Chercher la vérité. Zeichnungen und Druckgrafik

Ort: Galerie Poll bis: 2022-07-30

Künstler: Martina Altschäfer, Matthias Beckmann, Peer Boehm, ORLANDO

Thema: Eröffnung am 16. Juni 2022 18-21 Uhr Bild: Matthias Beckmann, Passagen-Werk, 2019/20, Bleistift auf Papier, 29,7 x 21 cm

-

Birds of Tegel. Fotografien von Daniel Poller 22.04.2022 - 11.06.2022

Birds of Tegel. Fotografien von Daniel Poller

Ort: Galerie Poll bis: 2022-06-11

Künstler: Daniel Poller

Thema: Beinahe fünfzig Jahre lang starteten und landeten auf dem 1974 eingeweihten Airport Otto Lilienthal in Berlin-Tegel Propeller- und Düsenmaschinen. Als im November 2020 in TXL das letzte Passagierflugzeug landete und der Flughafen für den Luftverkehr geschlossen wurde, konnte Daniel Poller dort einige Tage zuvor bereits Krähen, Tauben, Stare und Kraniche fotografieren, die wenig später Start- und Landebahnen endgültig übernehmen sollten. Entstanden ist die Serie „Birds of Tegel“ (2022), die die Galerie Poll jetzt in ihrer zweiten Einzelausstellung des Künstlers vorstellt. Zugleich erscheint eine Publikation mit einem Text des Kunsthistorikers und Kurators Andreas Prinzing bei Edizione Multicolore, die Vorzugsausgabe enthält einen nummerierten Abzug. Die Vögel umkreisen den Tower, ruhen sich auf den Tragflächen aus oder überqueren in Schwärmen das Rollfeld. Sie besetzen das Gebäude und die dazugehörige Infrastruktur, zeigen ihre Flugkünste und treten als neue Hausherren in Erscheinung, während der vom Menschen organisierte Flugbetrieb abgewickelt wird. Eine spielerische Hängung in der Galerie kombiniert die verschiedenen Formate der Serie, die sich so während der Ausstellung in einen Flug- und Landeplatz verwandelt. Den unterschiedlichen Motiven ist eines gemeinsam: Die Vögel aus Daniel Pollers Bildfolge „Birds of Tegel“ rufen stets die Anfänge der Fliegerei in Erinnerung – ihre gefiederten Flügel dienten Otto Lilienthal, Pionier der Luftfahrt und Namensgeber des Flughafens, als Vorbild. In seiner voran gegangenen vielteiligen Arbeit „Endgültige Fassung der Beschlussvorlage“ (2020) beobachtete Poller einen durch die Ruine des Instituts für Lehrerbildung in Potsdam flatternden Hausrotschwanz, der durch die Abrissarbeiten obdachlos geworden war. Die Vögel in „Birds of Tegel“ dagegen übernehmen das Flughafen-Gelände. Sie nisten sich ein, nachdem die Architektur durch die Einstellung des Flugverkehrs ihre ursprüngliche Funktion verloren hat. Umdeutung von Architektur im Stadtraum und eine darin erkennbare Über- und Fortschreibung von Geschichte ist ein zentrales Thema in Daniel Pollers Arbeit. Ebenso interessiert ihn das Zusammenleben von Menschen und Tieren in der Großstadt. Diesem Thema der „Cohabitation“ widmet sich auch die Zeitschrift ARCH+ in ihrer April-Ausgabe und veröffentlicht darin eine Bildstrecke von Poller. Daniel Poller, geboren 1984 in Rodewisch, schloss sein Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 2017 als Meisterschüler von Prof. Peggy Buth und Prof. Joachim Brohm ab. Der Künstler erhielt zahlreiche Stipendien, u. a. 2018 und 2020 das Arbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds Bonn. 2015 wurde er mit dem Aenne-Biermann-Preis für deutsche Gegenwartsfotografie Gera und 2017 mit dem Europäischen Architekturfotografie-Preis Frankfurt am Main ausgezeichnet. Seine Werke befinden sich in der Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland, in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt am Main und im n.b.k. Videoforum. Gerade ist bei Spector Books Leipzig Pollers Publikation „Frankfurter Kopien“ über die Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt erschienen, seine Ausstellung „Viertel nach vor“ im Kunstverein Junge Kunst Wolfsburg (noch bis 3. Juni 2022) setzt sich in einer Videoarbeit, Fotografien und einem Objekt mit dem Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche und der damit verbundenen Transformation der Gesellschaft auseinander. Daniel Poller lebt und arbeitet in Berlin. Bild: Daniel Poller, Birds of Tegel, 2022, Archival Pigment Print

-

Andreas Silbermann – Tour imaginaire. Malerei und Zeichnungen 2020-2022 04.03.2022 - 16.04.2022

Andreas Silbermann – Tour imaginaire. Malerei und Zeichnungen 2020-2022

Ort: Galerie Poll bis: 2022-04-16

Künstler: Andreas Silbermann

Thema: Bild: Andreas SIlbermann, Halle 4, 2022, Öl auf Leinwand, 55 x 80 cm Mit „Tour imaginaire“ stellt die Galerie Poll erstmals Arbeiten von Andreas Silbermann in einer Einzelausstellung vor. Motive der zwischen 2020 und 2022 entstandenen Ölbilder und Bleistiftzeichnungen sind die Stationen einer Fahrt von Norddeutschland nach Süditalien. Das Ungewöhnliche an dieser Reise: Der Künstler musste seinen Heimatort nicht verlassen. Silbermanns Fortbewegung war einzig und allein angetrieben durch seine Einbildungskraft, die Imagination. Ausgangspunkt der „Tour imaginaire“ war ein Wunsch nach Ortsveränderung während des Lockdowns. Deshalb entstanden die insgesamt 56 kleinformatigen Zeichnungen nicht im Atelier, sondern auf Silbermanns vor Wilhelmshaven ankernden, mit den Wellen sanft schaukelnden Segelboot. Später im Atelier dienten die nur 14,8 x 21 cm großen Zeichnungen teils wieder als Vorlage für Ölgemälde. Die von Andreas Silbermann ins Bild gesetzten Stationen seiner fiktionalen Reise sind unspektakulär, „sehenswürdig“ werden sie allein durch seine Art der Darstellung. Die Motive beruhen größtenteils auf eigenen Fotos, hinzu kommen im Internet recherchierte Abbildungen: „Kiosk in Bremerhaven“, „Eisenbahnbrücke“, „Kleiner Wohnwagen“ oder „Kleines Haus mit Katzenklappe“. Die von ihm gezeichneten oder gemalten Tankstellen („Kleine weiße Tankstelle“), Lagerhallen („Halle 4“), Schuppen („Roter Schuppen“) oder Container („EVERGREEN“) liegen am Wegesrand, ihre genauen Standorte bleiben unerfindlich. Seine genaue Reiseroute gibt der Künstler nicht preis. Deutlich wird aber, dass er sich bei der Ermittlung der exakten „virtuellen“ Strecke im Internet zu Umwegen hat verführen lassen. An „Food’n Stop“ und „24 Hr Service“ führt der Weg von Wilhelmshaven nach Sizilien kaum vorbei, diese Stationen befinden sich offensichtlich in Amerika. Silbermann liebt den heimlichen Perspektivwechsel, seine Kunst des Umwegs macht es möglich: auch „Helgoland“ und „Wangerooge“ liegen, anders als das Val di Chiana oder Apulien, nicht auf der Strecke. Ebenso wenig wie Kohleabbaugebiete in der Lausitz. Silbermann erfindet in seinen von starken Hell-Dunkel-Kontrasten geprägten Zeichnungen und den aus einem reizvollen Spiel mit Farben heraus komponierten Ölgemälden eigenartige Stimmungen und wechselndes Licht. Seine „Ortsveränderung“ verwandelt noch so banale Motive in Schauplätze der Imagination. Andreas Silbermann, geboren 1964 in Wilhelmshaven, Studium der Malerei an der Hochschule der Künste Braunschweig bei Prof. Hermann Albert, lebt und arbeitet in Berlin.

-

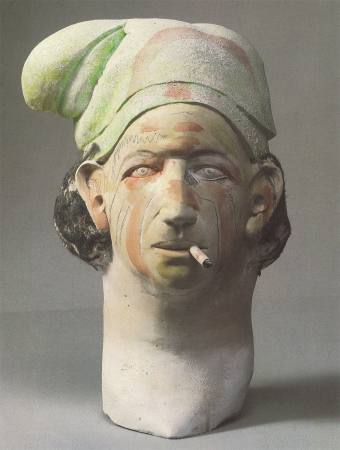

Joachim Schmettau zum 85. Geburtstag. Papierarbeiten und Skulpturen. 14.01.2022 - 26.02.2022

Joachim Schmettau zum 85. Geburtstag. Papierarbeiten und Skulpturen.

Ort: Galerie Poll bis: 2022-02-26

Künstler: Joachim Schmettau

Thema:

-

Stillleben - Peter Herrmann, Ralf Kerbach, Heidrun Rueda, Volker Stelzmann 29.10.2021 - 08.01.2022

Stillleben - Peter Herrmann, Ralf Kerbach, Heidrun Rueda, Volker Stelzmann

Ort: Galerie Poll bis: 2022-01-08

Künstler: Peter Herrmann, Ralf Kerbach, Heidrun Rueda, Volker Stelzmann

Thema: Bild: Volker Stelzmann, Aloe, Schwamm und molto bianco, 2021, Mischtechnik auf MDF, 50cm x 70cm

-

More than a story - Markus Draper. Malerei 03.09.2021 - 23.10.2021

More than a story - Markus Draper. Malerei

Ort: Galerie Poll bis: 2021-10-23

Künstler: Markus Draper

Thema: More than a story Markus Draper. Malerei am Donnerstag, den 2. September 2021, 18-21Uhr laden wir Sie und Ihre Freunde herzlich ein. Gegen 19Uhr findet im Hof ein Künstlergespräch mit Jochen L. Stöckmann statt. Es erscheint ein Katalog. Im Rahmen der Berlin Art Week ist die Galerie Poll am Freitag, den 17. September 2021, von 12Uhr - 21Uhr geöffnet. Abb.: Markus Draper, "Last Shot", 2020, Öl auf Leinwand, 165 x 215 cm. Foto: Hans-Georg Gaul, Berlin

-

Göran Gnaudschun – Junge Frau mit Unendlichkeitskette. Porträts 1981-2022 02.09.2021 - 22.10.2021

Göran Gnaudschun – Junge Frau mit Unendlichkeitskette. Porträts 1981-2022

Ort: Galerie Poll bis: 2021-10-22

Künstler: Göran Gnaudschun

Thema: Abbildung: Göran Gnaudschun, Junge Frau mit Unendlichkeitskette, 2015, Pigmentdruck auf Barytpapier

-

Eric Keller. Malerei 06.07.2021 - 25.09.2021

Eric Keller. Malerei

Ort: Galerie Poll bis: 2021-09-25

Künstler: Eric Keller

Thema: Im Schaulager der Galerie Poll ist im Juli/ August aus Anlass des Erscheinens des ersten Kataloges von Eric Keller ein „Sommerspecial“ mit einer Auswahl seiner Malerei aus den Jahren 2020 und 2021 zu sehen. Es sind eher unspektakuläre Bildthemen, denen das malerische Interesse von Eric Keller gilt. „Schönbach“ (2021) lässt ein hell erleuchtetes Gebäude an einer Schnellstraße erkennen, leicht verwischt, wie im Vorbeifahren wahrgenommen. „Kulturhaus 5“ (2021) zeigt eine leere Bühne mit einem Stuhl und bunten Kulissenelementen, „Bühne nachts“ (2021) ein Bühnenornament in Nahaufnahme. Entstanden sind alle Bilder mit den für den Künstler charakteristischen gedeckten Grau-, Blau-, Violett- und Ockertönen in Öllasurmalerei auf Holz. Ein Parkplatz, ein Bahnübergang und Gebäude am Straßenrand: Momente und Stimmungen, Erlebtes und Erinnertes beim Wahrnehmen solcher Motive ruft Keller mit seinen Bildern auf. Durch Übermalungen, aber auch das wiederholte Abtragen von Farbe durchläuft ein Werk viele Zustände, bis es abgeschlossen ist. Eric Keller, geboren 1985 in Grimma, hat 2018 sein Meisterschüler-Studium bei Prof. Annette Schröter an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig abgeschlossen. Zuvor studierte er Bildende Kunst an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg bei Rolf-Gunter Dienst und von 2008 bis 2014 Malerei bei Elke Hopfe und Ralf Kerbach an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Arbeiten von Eric Keller befinden sich u.a. in der Galerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und in der Sammlung der Ostsächsischen Sparkasse. Eric Keller lebt und arbeitet in Dresden. Es erscheint ein Katalog. Anlässlich der Präsentation ist ein Künstlergespräch mit Jochen L. Stöckmann geplant. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben.

-

Gravidität. Maina-Miriam Munsky (1943-1999) 04.06.2021 - 31.07.2021

Gravidität. Maina-Miriam Munsky (1943-1999)

Ort: Galerie Poll bis: 2021-07-31

Künstler: Maina-Miriam Munsky

Thema: 50 Jahre nach der ersten Einzelausstellung von Maina-Miriam Munsky im Jahr 1971 zeigt die Galerie Poll mit Gravidität erstmals das in den 1960er Jahren entstandene Frühwerk der Künstlerin. Ihre damals noch surreal anmutenden Bilder und Zeichnungen des weiblichen Körpers kreisen bereits um Sujets wie Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Geburt. Erst in den 1970er Jahren findet Munsky zu ihrem an der Neuen Sachlichkeit geschulten, hyperrealistischen Stil, mit dem die seither von der Galerie vertretene Künstlerin bekannt wurde. Charakteristisch für die frühen Bilder ist die Zusammenfügung des Motivs aus zwei Leinwänden, die durch horizontale oder vertikale, weiße oder schwarze Holzleisten in Rahmenstärke voneinander getrennt werden. Die meist mit rosafarbenem Kunstharz gemalten Föten wirken wie Ornamente (Tube, Zwei Kästen, Fertilität IV, Gravidität, Embryos, Geburt II + IV, alle 1967). Auch die frühen Bleistift-Zeichnungen (ohne Titel, alle 1968) zeigen Studien von Föten im Mutterleib und sind wie die Gemälde aus mehreren Bildfenstern aufgebaut. „Die Grenzbalken dienten der Abschirmung vor allzu großer Direktheit, die Leiber, teigig fließend und ohne feste Konturen, erinnerten an Pflanzenhaftes, an präexistenzielle Zustände. Es war dies, auf die Gesamtentwicklung Munskys betrachtet, selbst eine keimhafte Phase ihrer Arbeit“, schreibt Lucie Schauer 1976 im Katalog zur Ausstellung der Künstlerin im Märkischen Museum der Stadt Witten. Die Faszination für Embryonen in Spiritusbehältern, denen Munsky 1967 bei einem Besuch der naturwissenschaftlichen Abteilung des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt begegnet war, gab den Anstoß zur künstlerischen Beschäftigung mit dem Thema der Schwangerschaft: Die mit perspektivischen Linien dargestellten Glasgefäße gliedern die Bilder in nahezu konstruktivistischer Manier, während die Föten in eher fließenden, weichen Formen umgesetzt wurden und so einen motivischen Kontrast zu den Behältern bilden. Ab 1968/69 wendet sich die Künstlerin dem Vorgang der Geburt direkt zu. Der Augenblick der Entbindung wird realistisch, aber noch in einem weich und diffus fließenden, malerischen Duktus der Pinselführung geschildert (Kind, Zangen I + II, alle 1968). Ab 1970 entstehen die ersten Bilder der Künstlerin, für die eigenhändig aufgenommene Fotografien aus einem Berliner Krankenhaus als Vorlage dienten. „Maina-Miriam Munsky ging mit weißem Kittel und Kamera in den Kreißsaal, unbeobachtet, doch selbst haarscharf beobachtend. Die Fotos sind der realistische Rohstoff für Ölbilder und Radierungen. Die bildnerische Realisation jedoch überschreitet die Fotos bei weitem. Das liegt nicht allein an der Übersteigerung der Farben, sondern auch am Bildausschnitt, am Blickwinkel“, konstatiert Lucie Schauer 1971 in ihrer Ausstellungsbesprechung in der Welt. Schwangerschaft, Geburt und klinische Eingriffe in den menschlichen Körper bleiben bis zu ihrem Tod zentrale Bildthemen der Künstlerin. Maina-Miriam Munsky, 1943 in Wolfenbüttel geboren und 1999 in Berlin gestorben, studierte an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig, an der Accademia di belle Arti in Florenz und an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin, wo sie ihr Studium 1970 als Meisterschülerin bei den Professoren Alexander Camaro und Hermann Bachmann abschloss. 1968 fand ihre erste Einzelausstellung in der Künstlergalerie Großgörschen 35 in Berlin statt. Munsky zählt zu den Gründungsmitgliedern der Gruppe Aspekt (1972-1978). Von 1982 bis 1984 hatte die Malerin eine Gastprofessur an der HBK Braunschweig inne. 1984 erhielt sie den Kunstpreis des Landes Niedersachsen. Ihre Arbeiten befinden sich in wichtigen Sammlungen, darunter das Museum of Modern Art, New York; die Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur, Berlin; das Museum Kunstpalast, Düsseldorf; das Städel Museum, Frankfurt am Main sowie die Kunstsammlung der Bundesrepublik Deutschland. Munsky war mit dem Zeichner und Grafiker Peter Sorge (1937-2000) verheiratet. 1972 wurde der Sohn Daniel Ben geboren. Anlässlich der Ausstellung führt Jochen L. Stöckmann ein Gespräch mit Daniel Ben Sorge und Lothar C. Poll, nachzuhören auf der Website der Galerie. Beachten Sie bitte die aktuell geltenden Corona-Schutzvorschriften.

-

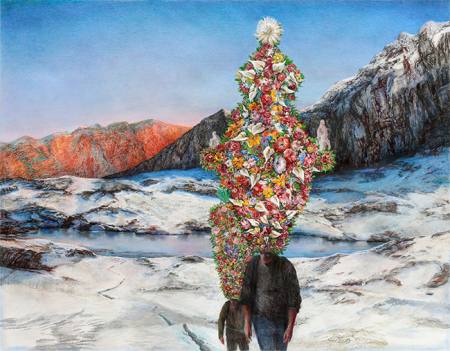

Martina Altschäfer - true places II 19.03.2021 - 29.05.2021

Martina Altschäfer - true places II

Ort: Galerie Poll bis: 2021-05-29

Künstler: Martina Altschäfer

Thema: Ausstellungsdauer: 19. März – 24. April 2021 verlängert bis 29. Mai 2021 Während des Lockdowns ist ein Besuch nur online oder nach vorheriger Terminvereinbarung mit tagesaktuell negativem Testergebnis und FFP2-Maske möglich. Jochen L. Stöckmann hat anlässlich der Ausstellung ein Gespräch mit der Künstlerin geführt, das auf unserer Homepage nachgehört werden kann (Dauer: 56 Min). Zudem ist ein Katalog mit einem Text von Christoph Peters sowie zahlreichen farbigen Abbildungen erschienen. Mit true places II setzt die Galerie Poll die Ausstellungen mit Zeichnungen von Martina Altschäfer aus dem Hochgebirge fort. Waren die 2016 gezeigten Gebirgslandschaften meist menschenleer, stellt die Künstlerin nun Figuren aus der Welt der Mythen und Sagen in ihre aus der Realität und der Imagination gewonnenen true places. In seinem Katalogtext beschreibt Christoph Peters jene Stimmung, die Martina Altschäfer in den Bann zieht und die sie mit Farbstift, Pastellkreide und Gouache auf Papier zeichnerisch virtuos einfängt: „Seit Menschengedenken sind die Gipfel der Berge Sehnsuchtsorte und verbotene Zonen, Übergangsräume zwischen Himmel und Erde, (…). Sie gelten als Sitz der Götter oder dämonischer Mächte, die für ein freundliches Schicksal, die Abwendung von Zorn oder Strafe mit Opfern, Prozessionen, Gebeten gnädig gestimmt werden müssen. Dort, in der Höhe, ragt der irdische Raum am tiefsten in die Unendlichkeit des Kosmos. Fast scheint es, als folge die schwere Masse träger Materie, indem sie sich zu Gebirgen auftürmt, einer ihr eigenen Transzendenz, wachse über sich selbst hinaus, um sich der Sonne zu nähern – dem Ursprung von Licht und Wärme, ohne die kein Leben möglich wäre. Nirgends auf der Erde strahlt dieses Licht intensiver als auf den schneebedeckten Bergen.“ Martina Altschäfers Zeichnungen entwickeln sich Schicht um Schicht langsam über Monate hinweg. Grundlage sind Fotografien, aber vor allem Eindrücke und Stimmungen, die sich während der Streifzüge durch das Gotthard-Massiv ins Gedächtnis der Künstlerin eingeschrieben haben. Alle Zeichnungen verbindet Schönheit und Harmonie, die Altschäfer durch Lichtsetzung und Farbigkeit erreicht. Sie lässt die gewaltigen Berglandschaften durch ihre Lichtdramaturgie mal rätselhaft surreal, mal bedrohlich erscheinen. Die Bäuerin mit ihrem Schlitten auf Milch I (2017) scheint ebenso aus einer anderen Welt zu stammen, wie die beiden Wanderer mit bombastischem Blumenschmuck auf Frühling (2020). Altschäfer übersteigert in dieser Zeichnung Figuren alemannischen Brauchtums, mit denen der Winter verabschiedet und der Frühling begrüßt wird. Auf Rauhnacht (2020) ist eine Prozession von sechs Wanderern durch die Berge kurz vor Einbruch der Dunkelheit dargestellt. Auch sie tragen auf dem Weg durch eine einsame, menschenleere Schneelandschaft einen aufwendigen Kopfschmuck. Der Titel Rauhnacht verweist auf die unheiligen Nächte der Zeit um den Jahreswechsel, in denen das Tor zur „Anderswelt“ geöffnet ist und böse Geister durch Rituale oder magische Handlungen gebannt werden sollen. In der Wiedergabe des Himmels mit seinen Wolkenformationen und durch die Beleuchtung der dargestellten Szenen lässt die Künstlerin verborgene Naturkräfte in ihren Zeichnungen aufscheinen. Hierbei beherrscht Martina Altschäfer das große Format (bis zu 130 x 160 cm) ebenso wie die Miniatur. Die Linie tritt in ihren Zeichnungen durch das Verwischen und Verreiben der Farben mehr und mehr zugunsten einer malerischen Tiefe zurück. Martina Altschäfer, geboren 1960 in Rüsselsheim, hat Bildende Kunst und Germanistik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und Freie Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf studiert. 1991 schloss sie ihr Studium als Meisterschülerin von Prof. Konrad Klapheck ab. Von 1990 bis 1997 unterrichtete sie Zeichnung und Malerei an der Johannes-Gutenberg-Universität und an der Fachhochschule Wiesbaden. Martina Altschäfer hat zahlreiche Stipendien erhalten und wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Arbeiten der Künstlerin befinden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen, darunter die Sammlung der Deutschen Bank, des Kunstmuseums Albstadt, des Gutenberg Museums Mainz und des Landesmuseums Mainz. Martina Altschäfer hat in den vergangenen Jahren mit Brandmeldungen (2018) und Andrin (2020) Kurzgeschichten und einen Roman im Mirabilis Verlag veröffentlicht. Sie lebt und arbeitet in Rüsselsheim. Katalog zur Ausstellung True Places. Martina Altschäfer Zeichnungen 2014-2021 mit einem Text von Christoph Peters und zahlreichen farbigen Abbildungen Format 29 x 23 cm, 48 Seiten, Cover franz. Broschur POLLeditionen, ISBN 978-3-9822971-3-2 Preis: 20 Euro Vorzugsausgabe mit dem Holzschnitt Wintersperre, 2021, Auflage 30 Preis: 200 Euro, während der Ausstellung: 180 Euro Der Katalog wir gefördert durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst und die Stadt Rüsselsheim am Main, die Ausstellung durch Neustart Kultur und Stiftung Kunstfonds.

-

Grenzerfahrung - Peer Boehm. Malerei und Zeichnung 19.01.2021 - 13.03.2021

Grenzerfahrung - Peer Boehm. Malerei und Zeichnung

Ort: Galerie Poll bis: 2021-03-13

Künstler: Peer Boehm

Thema: Ausstellungsdauer: 19. Januar bis 27. Februar 2021 verlängert bis 13. März 2021! Unter dem Titel Grenzerfahrung stellt die Galerie Poll den Maler und Zeichner Peer Boehm erstmals in einer Einzelausstellung vor. Mit Zeichnungen war der Kölner Künstler bereits im Sommer 2019 an der Themenausstellung erinnern – träumen – zeichnen der Galerie beteiligt. Peer Boehm verknüpft in Leinwandarbeiten, Aquarellen und Zeichnungen mit Kugelschreiber Erinnerungen mit Bildern von Reisen und urbanen Räumen. Grundlage für seine Motive sind Fotos, die er in Fotoalben vom Flohmarkt oder im Internet findet. Für die Ausstellung suchte Peer Boehm gezielt nach Fotovorlagen mit Bezug zur einstigen Mauerstadt Berlin. Das titelgebende Bild der Ausstellung ist komponiert aus zwei überlagerten Szenen. Die eine, dunkelblaue Schicht zeigt schemenhaft Autos, die an einem Kontrollpunkt warten, es ist der Checkpoint Charlie. Die andere, rote Bildebene mit menschlichen Silhouetten lässt einen Pulk von Journalisten erkennen, die ihre Kameras auf zwei Männer richten, die sich feierlich begrüßen. Links steht Leonid Breschnew, ihm gegenüber Walter Ulbricht – oder ist es Erich Honecker? Das zu klären, ist der Betrachter gefordert. Auch die Mauer lässt sich nur bei genauem Hinsehen verorten: eine rote Linie verläuft schräg vom linken zum rechten Bildrand, darüber gleitet ein Fluggerät mit Propeller. Das ebenfalls auf die Farben Blau und Rot konzentrierte Querformat Tauziehen grundiert in Blau der Pariser Platz mit dem angedeuteten Brandenburger Tor, in Rot darüber gelegt sind die Umrisse spielender Kinder, die beim Tauziehen gegeneinander antreten. Der Titel kann auch auf das jahrzehntelange Kräftemessen zwischen dem Ostblock und dem Westen bezogen werden. Boehm folgt bei der Auswahl der Fotovorlagen seiner Intuition. Aber es gibt wiederkehrende Motive: Die Darstellung von Ereignissen, die im kollektiven Gedächtnis einer Gesellschaft gespeichert sind, interessiert ihn ebenso wie persönliche Erinnerungen an Herkunft, Kindheit und Familie. Manchmal benennt Boehm die dargestellten Orte, etwa in Berlin-Müllerstraße. Auf dem schmalen Hochformat mit transparent aufgetragener Tusche und Aquarellfarbe spiegeln sich Passanten in den Pfützen des regennassen Trottoirs. Auf Daheim ist am schönsten ist der Berliner Tauentzien mit einem alten Doppeldeckerbus erkennbar und der mittlerweile abge-rissenen Fußgängerbrücke, die viele Jahre über diese verkehrsreiche Straße führte. Charakteristisch für Boehms Bildsprache ist das Prinzip der Aussparung, das die Motive aus Hell-Dunkel-Kontrasten hervortreten lässt. Hierfür reduziert der Künstler seine Bildvorlagen am Computer auf die in seinen Augen wesentlichen Formen. Die Leerstellen eröffnen Felder für individuelle Assoziationen. Für seine Zeichnungen, die er gerne auf Holz aufgezogen präsentiert, nutzt Peer Boehm auch Fundstücke wie Seekarten oder einzelne Seiten aus Konto-Büchern als Bildträger. Herkunft und Heimat, Reisen und Ferne sind Themen, die sich durch sein Werk ziehen. Dies wird deutlich durch die immer wiederkehrenden Titel Daheim ist am schönsten und Woanders ist auch schön. Peer Boehm, 1968 geboren in Köln, studierte von 1990 bis 1994 Kunstgeschichte, Archäologie und Germanistik an der Universität zu Köln. Im Jahr 1997 war er Mitbegründer der Produzentengalerie „Kunstgewinn“ und 1999 der Künstlergruppe „itinerarti” in Köln. 2006 rief er die Künstlergruppe „Die Kunstkreditkarte – Was Schönes für unterwegs“ ins Leben und ist seit 2011 Mitglied des Kunstvereins „68elf e.V.“. Peer Boehm lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in Köln. Während des Lockdowns kann die Ausstellung nur auf unserer Website besucht werden. Das Büro der Galerie ist besetzt. Sie erreichen uns telefonisch und per Email. Ein Katalog ist in Vorbereitung. Anlässlich des Erscheinens ist ein Künstlergespräch mit Jochen L. Stöckmann geplant. Der Termin wird noch bekanntgegeben.

-

Nachsaison - Eric Keller. Malerei 03.11.2020 - 09.01.2021

Nachsaison - Eric Keller. Malerei

Ort: Galerie Poll bis: 2021-01-09

Künstler: Eric Keller

Thema: Eröffnung: Samstag, 31. Oktober 2020, 12-18 Uhr Der Künstler ist anwesend. „Nachsaison“ lautet der Titel der zweiten Einzelausstellung des Malers Eric Keller in der Galerie Poll. Die 2019 und 2020 entstandenen Bilder zeigen Rast- und Parkplätze, Bahnübergänge, Interieurs oder Bühnen, meist menschenleer. Dabei handelt es sich nicht um Abbilder der dargestellten Orte. Vielmehr versucht der Künstler, mit seiner Malerei Momente und Stimmungen, Erlebtes und Erinnertes einzufangen. Hierbei arbeitet er meist aus dem Gedächtnis, manchmal nach Zeichnungen oder Skizzen, nie nach Fotografien. Einzelne Motive gibt es in verschiedenen Ausschnitten oder Perspektiven. So unspektakulär die Motive der Bilder, so nüchtern sind auch ihre Titel: „Bahnübergang“, „Interieur mit Hocker“, „Bühne mit Planeten“ oder „Plateau mit Fernsehturm“. Charakteristisch für Kellers Malerei ist eine gedeckte Farbpalette mit Grau-, Blau-, Violett- oder auch Ockertönen. Als Bildträger für seine Öllasurmalerei wählt er Holz, ein Material, das ihm bei der vielfältigen Überarbeitung seiner Motive einen Widerstand bietet. Zeit ist ein wichtiges Moment bei der Entwicklung von Eric Kellers Arbeiten, von denen meist mehrere parallel im Atelier entstehen. Durch Übermalungen, aber auch das Wiederabtragen von Farbe durchläuft ein Werk viele Zustände, bis es vom Maler als abgeschlossen erklärt wird. Eric Keller gelingt es mit seiner Malerei, für den Betrachter Meditations- und Ruheräume zu öffnen. Zuweilen geht von seinen Bildern auch eine tiefe Melancholie aus. Eric Keller, geboren 1985 in Grimma, hat 2018 sein Meisterschüler-Studium bei Prof. Annette Schröter an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig abgeschlossen. Zuvor studierte er Bildende Kunst an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg bei Rolf-Gunter Dienst und von 2008 bis 2014 Malerei bei Elke Hopfe und Ralf Kerbach an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Arbeiten von Eric Keller befinden sich u.a. in der Galerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und in der Sammlung der Ostsächsischen Sparkasse. Eric Keller lebt und arbeitet in Dresden.

-

BETON. Neue Bilder zum Arbeiter von Ralf Kerbach 04.09.2020 - 24.10.2020

BETON. Neue Bilder zum Arbeiter von Ralf Kerbach

Ort: Galerie Poll bis: 2020-10-24

Künstler: Ralf Kerbach

Thema: Eröffnung: Donnerstag, 3. September 2020, 18-21 Uhr Künstlergespräch mit Jochen L. Stöckmann (gegen 19 Uhr) Anlässlich der Ausstellung erscheint ein Katalog. Unter dem Titel BETON. Neue Bilder zum Arbeiter zeigt die Galerie Poll Bilder und Zeichnungen zum Typus des Arbeiters von Ralf Kerbach aus den Jahren 2018 bis 2020. Ergänzt wird die Ausstellung durch einige frühere Arbeiten des Künstlers. Kerbach setzt sich darin mit der existentiellen Situation des arbeitenden Menschen auseinander. Vor dem Hintergrund seiner Herkunft aus der DDR und in der Auseinandersetzung mit der Doktrin des Sozialistischen Realismus analysiert der Künstler die Veränderungen der Arbeitswelt. Auslöser für das Thema der neuen Bilderserie ist die vor drei Jahren begonnene denkmalgerechte Sanierung eines alten Bauernhauses, die den Künstler und Professor für Malerei und Grafik schwere, körperliche Arbeit auf einer Baustelle erfahren ließ und mit neuen Baumaterialien und Arbeitsmethoden konfrontierte. „Das hat mich wieder mit einer Wirklichkeit in Verbindung gebracht, die ich als Hochschullehrer so nicht mehr hatte. Und hat dadurch Bilder freigesetzt, von denen ich sage: Die musst du malen“, erläutert der Maler im Katalog. Auf zumeist großformatigen Leinwänden stellt Kerbach Arbeiter in einer skizzenhaften, offenen und auf wenige Farbtöne reduzierten Malweise dar: Sein Abbrucharbeiter (2020), ein Mann im Overall vor leuchtend rotem Grund, kommt mit einer Schubkarre auf uns zu, sein Freier Maurer (2019), ein Mann mit bloßem muskulösen Oberkörper, trägt in der einen Hand die Maurerkelle und in der anderen den Eimer mit Mörtel. Die Automatisierungsprozesse der Arbeitswelt betrachtet der Maler sarkastisch: Die Arbeiter auf Beton I und Beton II (2020) drohen sich selbst einzubetonieren, der Rohrleger (2019) hat sich zur Steigerung der Arbeitsleistung einzelne Rohrteile so über den rechten Arm gestülpt, dass er zur mechanischen Gliederpuppe wird und auf dem Bild Typ Styropor (2020) verschwindet der Mensch gänzlich hinter dem auf dem Bau vielfach als Dämmstoff verwendeten Material. „Die neuen Bilder von Ralf Kerbach sind eine Momentaufnahme, die Auskunft gibt darüber, wo er heute mit seiner Kunst angekommen ist und wohin ihn das Zeichnen und Malen in den letzten vier Jahrzehnten geführt hat. Wenn Adorno recht hat und nicht der Künstler sein Werk, sondern das Werk den Künstler erklärt, dann lohnt es sich, diese Bilder zum Typus des Arbeiters, (…), in ihrer Formensprache und im Gestus der Figuren als präzise Bildzeichen zu lesen, die etwas mitteilen über sein momentanes Selbstverständnis und seine Kunstpraxis heute. Denn von Anfang an war für ihn die Kunst ein Lebensmittel, ein permanenter Versuch, sich durch die Formulierung immer neuer Bildzeichen als Denkchiffren seiner Existenz zu versichern, sich selbst zu beobachten und zu verstehen in der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit“, resümiert Eckhart J. Gillen in seinem Katalogbeitrag. Ralf Kerbach, geboren 1956 in Dresden, studierte von 1977 bis 1979 an der Hochschule für Bildende Künste seiner Geburtsstadt bei Prof. Gerhard Kettner, bis man ihn zur Exmatrikulation drängte. Daraufhin siedelte er 1982 nach West-Berlin über. 1986/87 erhielt er ein Stipendium in Olevano und verbrachte ein Jahr später längere Zeit in Paris. Bis 1990 lebte und arbeitete er in Valquières bei Montpellier. 1991 reiste er als Stipendiat der Deutsch-Brasilianischen Sommerakademie nach João Pessoa/Paraíba, Brasilien. Seit 1992 ist er Professor für Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Ralf Kerbach lebt und arbeitet bei Dresden. Seine Werke befinden sich in wichtigen privaten und öffentlichen Sammlungen, unter anderen in der Berlinischen Galerie, den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, im Museum der bildenden Künste Leipzig und im Museum Barberini Potsdam.

-

Endgültige Fassung der Beschlussvorlage. Fotografien von Daniel Poller 23.06.2020 - 22.08.2020

Endgültige Fassung der Beschlussvorlage. Fotografien von Daniel Poller

Ort: Galerie Poll bis: 2020-08-22

Künstler: Daniel Poller

Thema: Ausstellungsdauer: 23. Juni – 1. August 2020 (vom 4. bis 22. August 2020 nur nach Vereinbarung) Die Galerie Poll freut sich, die aktuelle Arbeit „Endgültige Fassung der Beschlussvorlage“ von Daniel Poller in einer Einzelausstellung erstmals vorzustellen. Die 39 Fotografien entstanden während des Abrisses des Instituts für Lehrerbildung (FH Potsdam) im Jahr 2018 auf dem Alten Markt in Potsdam. Zur Ausstellung erscheint eine Publikation bei Edizione Multicolore, die auch als Vorzugsausgabe mit einem nummerierten Abzug erhältlich ist. Daniel Poller nutzte 2018 ein Arbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds Bonn, um sich in Potsdam mit der geplanten Wiederherstellung des historischen Stadtkerns zu beschäftigen: Alter Markt mit Nikolaikirche, Altes Rathaus, Nachbauten von Stadtschloss und Palais Barberini, Garnisonkirche, Rechenzentrum, Abriss von DDR-Architektur wie der Fachhoch-schule aus den siebziger Jahren. Die Fotografien zeigen die Zerstörung dieses herausragenden Beispiels der DDR-Moderne durch Bagger und Abrissbirne. Kenner der Architekturgeschichte sehen in dem Gebäude Anklänge, sogar eine Kopie der von Mies van der Rohe 1962 in Les Moines (Iowa) erbauten Verwaltung einer US-Bausparkasse. Nackter Beton, abgeschlagene Kacheln, Geröll, gegeneinander verbogene rostige Armier-Eisen oder Rohre führen den von den Potsdamer Stadtverordne¬ten entgegen zahlreicher Proteste beschlossenen Abriss in seiner Brachialität vor Augen. Diesen Details stehen Aufnahmen des Gesamtensembles des Platzes gegenüber, die die beinahe kulissenhaften Schichten verschiedener Architekturepochen zeigen. „Wie schon in Berlin, wo sämtliche Repräsentationsfassaden der Ostmoderne mit dem immer gleichen Sandsteinmäntelchen verhängt wurden, sollen auch hier alle Spuren der Moderne verschwinden – besonders, wenn sie vom besiegten System hinterlassen wurden. Was man am Alten Markt versucht, ist die komplette Auslöschung all dessen, was zu Zeiten der DDR gebaut wurde“, schrieben Niklas Maak und Claudius Seidl 2017 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Umdeutung von Architektur im Stadtraum und eine daraus resultierende Überschrei¬bung von Geschichte ist ein zentrales Thema in Daniel Pollers Arbeit. Verdichtung, Inversion und Wiederkehr sind zumeist Methoden seiner kritischen Untersuchungen. Bei der Annäherung an seine Sujets ist Poller auch immer wieder der Langeweile ausgesetzt. So auch, als er während einem seiner zahlreichen Aufenthalte in der Nähe des Trümmerfeldes der FH Potsdam das Ende der Mittagspause der Bauarbeiter abwarten musste, um den fortschreitenden Abriss festhalten zu können. Währenddessen entdeckte er einen kleinen Vogel, der immer wieder dieselben Teile der Ruine durchflog. Anscheinend auf der Suche nach seinem Nest, flatterte der Hausrotschwanz orientierungslos mal hierhin und mal dorthin, bis die Bagger ihre Arbeit fortsetzten. Der Titel der Serie bezieht sich auf eine Beschlussvorlage für die 8. Tagung der Stadtverordnetenversammlung Potsdam vom 24.10.1990. Durch diese wurde der Magistrat beauftragt, „dem weiteren Verfall der verbliebenen echten historischen Bausubstanz Potsdams Einhalt zu gebieten und eine langfristige, die Jahrtausendwende überschreitende Konzeption für eine von Verantwortung getragene behutsame Wiederannäherung an das charakteristische, historisch gewachsene Stadtbild zu entwickeln.“ Daniel Poller, geboren 1984 in Rodewisch, schloss sein Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 2017 als Meisterschüler von Prof. Peggy Buth und Prof. Joachim Brohm ab. Der Künstler erhielt zahlreiche Stipendien, darunter 2018 das Arbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds. 2015 wurde er mit dem Aenne-Biermann-Preis für deutsche Gegenwartsfotografie Gera und 2017 mit dem Europäischen Architekturfotografie-Preis Frankfurt am Main ausgezeichnet. Seine Werke befinden sich u.a. in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt am Main und im n.b.k. Videoforum. Die Zeitschrift ARCH+ druckte in ihrem viel diskutierten Heft #235 Rechte Räume 2019 einen Auszug seines Werkes Frankfurter Kopien zur Neuen Frankfurter Altstadt ab und beauftragte den Künstler, für eine Ausstellung im Neuen Berliner Kunstverein eine umfangreiche Arbeit zur Berliner Architektur seit 1990 zu entwickeln. Daniel Poller lebt und arbeitet in Leipzig und Berlin.

-

Volker Stelzmann. Was tun? Malerei und Radierungen 06.03.2020 - 13.06.2020

Volker Stelzmann. Was tun? Malerei und Radierungen

Ort: Galerie Poll bis: 2020-06-13

Künstler: Volker Stelzmann

Thema: Ausstellung vom 6. März bis 18. April 2020 bis 13. Juni 2020 verlängert! Eröffnung: Donnerstag, 5. März 2020, 18-21 Uhr Einführung (gegen 19 Uhr): Dr. Sebastian Preuss, Senior Editor Weltkunst Volker Stelzmann, 1940 in Dresden geboren, wird seit über 30 Jahren von der Galerie Poll vertreten. Die Einzelausstellung „Was tun?“, benannt nach dem gleichnamigen Gemälde aus dem Jahr 2019, zeigt Malerei aus den vergangenen drei Jahren sowie Radierungen aus den Jahren 1972 bis 2004. Sie bildet den Auftakt von Hommagen für den Maler, Zeichner und Grafiker aus Anlass seines 80. Geburtstages im November. Eine gemeinsame Ausstellung des Angermuseums Erfurt in Kooperation mit der Kunsthalle Schweinfurt wird ab Ende August zu sehen sein. „Mich interessieren – um es ganz umfassend zu sagen – die Menschen unserer Zeit, ihr Verhältnis zu sich selbst, zueinander und zur Welt.“ (Volker Stelzmann, 1973) Bis heute ist der Mensch zentraler Gegenstand seiner Bilder, die in zart changierender Farbigkeit und subtilen Figurenkonstellationen wechselnde Befindlichkeiten und Lebenssituationen der Gesellschaft vor Augen führen. Malweise und Komposition von V.S., so sein Monogramm, sind beeinflusst vom Studium der italienischen Manieristen (Pontormo), der Altdeutschen (Baldung Grien, Grünewald) oder Otto Dix, am Ende aber liegt jedem Bild Stelzmanns genaue, zeitdiagnostische Beobachtung seiner Umwelt zugrunde. Kleidung, Accessoires und Frisuren seiner Figuren meinen wir nur gar zu gut zu kennen, aber mit diesen vertrauten Details gelingt es Stelzmann, einen ganz eigenen Kosmos zu entwickeln: „Die matte Sinnlichkeit der malerischen Sprache, die überlängten, verrenkten, manchmal auch (…) im Bild umher fliegenden Personen, die kühle und zugleich magische Stimmung, die expressiven und zugleich erstarrten Gesichter – all dies sorgt für eine Bildwelt, in der eigene Regeln gelten.“ (Sebastian Preuss) Stelzmann wählt für seine hintergründigen Parabeln und Sinnbilder immer wieder auch biblische Motive. Die achtteilige Reihe „Die Boten“ aus dem Jahr 2018 lässt auf kleinformatigen Tafeln die zwölf Apostel in zeitgenössischem Outfit auftreten, seine Radierungen, eine Technik, die Stelzmann bis ins Detail mit all ihren Feinheiten beherrscht, haben mit Auferstehung oder Heimsuchung religiöse Themen zum Bildgegenstand. Zwei neue Selbstporträts, „Selbst vor Blau“ und „Selbst mit Masken“, beide aus dem Jahr 2019, runden den Überblick in der Galerie Poll ab. Diese malerische Gattung pflegt Stelzmann von Beginn seiner Laufbahn an. Bunte venezianische Masken hält sich der mehrfach auf dem extrem schmalen Querformat erscheinende Künstler vor das Gesicht, in ihren unterschiedlichen Typisierungen verweisen sie auf die von Stelzmann gerne behandelten Themen Karneval, Akrobatik und Zirkus. Volker Stelzmann studierte von 1963 bis 1968 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, wo er von 1975 bis 1986 lehrte, seit 1982 als Professor. 1986 nutzte Volker Stelzmann eine große Ausstellung seiner Arbeiten in der Staatlichen Kunsthalle in West-Berlin, um die DDR zu verlassen. Nach einer Gastprofessur an der Städelschule Frankfurt am Main 1987/1988 berief ihn die West-Berliner Hochschule der Künste (HdK, heute: UdK) 1988. Dort lehrte er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2006. 1988 zeigte die Galerie Poll ihre erste Einzelausstellung von Volker Stelzmann. Werke des Künstlers befinden sich in zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen. Volker Stelzmann lebt und arbeitet in Berlin.

-

Cinémas perdus. Fotografien von Richard Thieler 25.02.2020 - 21.03.2020

Cinémas perdus. Fotografien von Richard Thieler

Ort: Galerie Poll bis: 2020-03-21

Künstler: Richard Thieler

Thema: Zur 70. Berlinale zeigt die Galerie Poll in ihrem Schaulager Kino-Fotografien von Richard Thieler. Unter dem Titel Cinémas perdus versammelt sie in ihrer zweiten Einzelausstellung des 1963 in Berlin geborenen Fotografen rund 30 Farbaufnahmen von aufgegebenen Lichtspielhäusern aus Deutschland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Tschechien und den USA aus den Jahren 2011 bis 2019. In Braunschweig fotografierte Thieler 2018 das Lido. Die Aufnahme ist Motiv der Einladungskarte und des Plakats der Ausstellung. Das Lido wurde 1958 in einem ehemaligen Luftschutzbunker gegenüber dem Hauptbahnhof eröffnet. Damals gab es 21 Lichtspielhäuser in Braunschweig. Seit 1984 ist das Lido geschlossen, heute befindet sich in dem Gebäude eine Diskothek. 2020 hat Braunschweig noch zwei Multiplexe, ein von einem studentischen Verein betriebenes Kino sowie zwei saisonale Filmaufführungsorte im Schloss und im Audimax der TU. Dieser Niedergang ist exemplarisch für das weltweite Kinosterben, das seit Ende der 1950er Jahre mit dem Einzug des Fernsehgeräts in die Haushalte begonnen und bis heute durch Video, DVD, Special-Interest TV-Sender sowie Internetdienste wie Netflix vorangetrieben wird. Der Fotograf nähert sich den Kinos meist von vorne und zeigt entweder das gesamte Gebäude in Frontalansicht oder einen architektonisch charakteristischen Ausschnitt der Kinofassade. Dabei achtet Thieler darauf, dass der Name des Kinos stets zu sehen ist. Durch diese gleichbleibende Einstellung betont der Fotograf die formalen Gemeinsamkeiten von Kinoarchitekturen, die geografisch weit auseinanderliegen. In der vergleichenden Betrachtung ergibt sich dadurch eine besondere Spannung seiner Fotoserie. Mittlerweile hat Thieler rund 600 Kinos – offene und geschlossene, bei Tag und bei Nacht – weltweit fotografiert und sie in Einzel- und Themenausstellungen in Berlin und anderswo, u.a. 2017 in der Kunsthalle Erfurt, präsentiert. In den vergangenen elf Jahren ist so eine einzigartige kultursoziologische und bauhistorische Dokumentation von Lichtspielhäusern entstanden. Auf den Fotografien gibt es Details wie Filmplakate, Anschläge oder Graffitis, aber auch vom Leben rund um die Kinos als Stätten öffentlichen Zusammentreffens zu entdecken. Da jeder Betrachter seine eigene Geschichte mit einem Kino verbindet, gelingt es Thieler mit seinen Fotografien persönliche Erinnerungen wachzurufen und so die Magie des Kinos einzufangen.

-

Goodbye to Berlin. Sarah Haffner (1940-2018). Zum 80. Geburtstag 17.01.2020 - 29.02.2020

Goodbye to Berlin. Sarah Haffner (1940-2018). Zum 80. Geburtstag

Ort: Galerie Poll bis: 2020-02-29

Künstler: Sarah Haffner

Thema: Ausstellung vom 17. Januar bis 29. Februar 2020 Am 27. Februar 2020 um 19 Uhr: Lesung und Gespräch mit David Brandt, Jan Schüler, u. a. Es moderiert der Journalist und Kunstkritiker Jochen L. Stöckmann. Am 27. Februar 2020 wäre Sarah Haffner 80 Jahre alt geworden. Die Galerie Poll widmet der Malerin und Schriftstellerin aus diesem Anlass unter dem Titel „Goodbye to Berlin“ eine Ausstellung mit Werken aus verschiedenen Schaffensperioden und nimmt mit dem Titel Bezug auf das gleichnamige Buch Christopher Isherwoods, das der Künstlerin sehr am Herzen lag. Zum Geburtstag werden Wegbegleiter aus Texten der engagierten „Achtundsechzigerin“ und Tochter des Publizisten Sebastian Haffner lesen. „Malerei ist nicht nur abstrakt wie die Musik. Sie ist auch nicht erzählend wie die Literatur, sondern sie liegt dazwischen. Man braucht den Gegenstand als Widerstand für die Abstraktion.“ (Sarah Haffner) Diese schon früh formulierten Thesen haben das künstlerische Schaffen Sarah Haffners zeitlebens geprägt. Ihre Themen findet die Künstlerin anfangs im alltäglichen Umfeld. Sie malt den Abwasch, ihre Schallplattensammlung, ihren Arbeitstisch oder ein Regal mit den Büchern, wie sie in den 1960er Jahren in jedem linken Haushalt standen. Und immer wieder Blicke aus dem Fenster auf den Kastanienbaum im Hof ihrer Wohnung in der Uhlandstraße, in der sie über fünfzig Jahre lebte, ihrem persönlichen Schutzraum. Stadtbilder, viele mit den für Berlin typischen Brandmauern, Landschaften, Menschen, vor allem große Köpfe und Selbstporträts, gehören später zu ihren Motiven. Zeitweise malt Sarah Haffner ihre Bilder auch in Reihen, in denen sie ein Motiv durch verschiedene Farbgebung in den unterschiedlichen Lichtstimmungen einer Tages- oder Jahreszeit zeigt. Haffners Bilder zeichnen sich vor allem durch klare Formen und ihre Farbigkeit aus, für die die Künstlerin eine besondere Mischtechnik aus Ölfarbe und Eitempera entwickelt. Die Farbe ist für sie neben der Komposition das Wichtigste in ihren Bildern. Sie verwendet sie nicht naturalistisch, sondern expressionistisch und zugleich räumlich. Die Farbe ist der Stimmungsträger in den Bildern, häufig ein mediterranes Blau oder Blaugrün, für Sarah Haffner die Farbe der Seele und nicht selten der Melancholie. „Sarah Haffner malt nur auf den ersten Blick im abbildhaften Sinne realistische Bilder. Ding und Figur sind in ein konstruktivistisch zu nennendes Kompositionsgerüst eingespannt, die Formen zu Farbflächen abstrahiert. Raum und Körperlichkeit entstehen als Bildplastizität vornehmlich im Dialog der Farben, nicht durch suggestive Perspektive. (…) Daher beziehen ihre Bilder diese eindringliche Stille.“ (Jörn Merkert) Sarah Haffner, geboren 1940 in Cambridge (England), wohin ihre Eltern 1938 wegen der jüdischen Herkunft der Mutter von Berlin aus emigriert waren, wuchs in London auf. 1954 zog sie mit ihrer Familie nach West-Berlin, besuchte dort die Meisterschule für das Kunsthandwerk (1956-57) und studierte Malerei an der Hochschule für bildende Künste (HfbK) bei den Professoren Hans Jaenisch und Ernst Schumacher (1957-60). In Berlin lebte Sarah Haffner mit zwei kurzen Unterbrechungen durch Aufenthalte in Paris und London bis kurz vor ihrem Tod. 1960 wurde ihr Sohn David geboren. 1973 holte sie an der HfbK die Ernennung zur Meisterschülerin nach. 1975-76 war Sarah Haffner Autorin eines Fernsehberichtes und Herausgeberin eines Buches über Frauenmisshandlung. In der Folge wurde 1976 das erste Berliner Frauenhaus gegründet, in dem sie sechs Monate lang ehrenamtlich arbeitete. Werke von Sarah Haffner befinden sich in zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlungen, u.a. in der Berlinischen Galerie. Museum für Moderne Kunst, im Jüdischen Museum Berlin, der Stiftung Stadtmuseum Berlin sowie in der Sammlung der Bundesrepublik Deutschland.