Rudolf Horn Design - Freischwinger, MDW und PUR Elemente

DDR Design - Mister Ikea des Ostens gestorben

Als Rudolf Horn 1965 seinen Entwurf eines Freischwingers präsentierte, wusste er, dass er ein Tabu brach. In der DDR, wo Möbel meist schwer, massiv und ewig haltbar sein sollten, stellte Horn einen leichten, elastischen Stuhl aus Stahlband und Leder vor – elegant, modern und fast westlich. Der Mann, der später mit seinem MDW-Möbelsystem ganze Plattenbauten möblieren sollte, begann seine Revolution mit einem Stück, das buchstäblich in Bewegung war.

Anzeige

Nun ist der Designer Rudolf Horn im Alter von 96 Jahren in Halle gestorben.

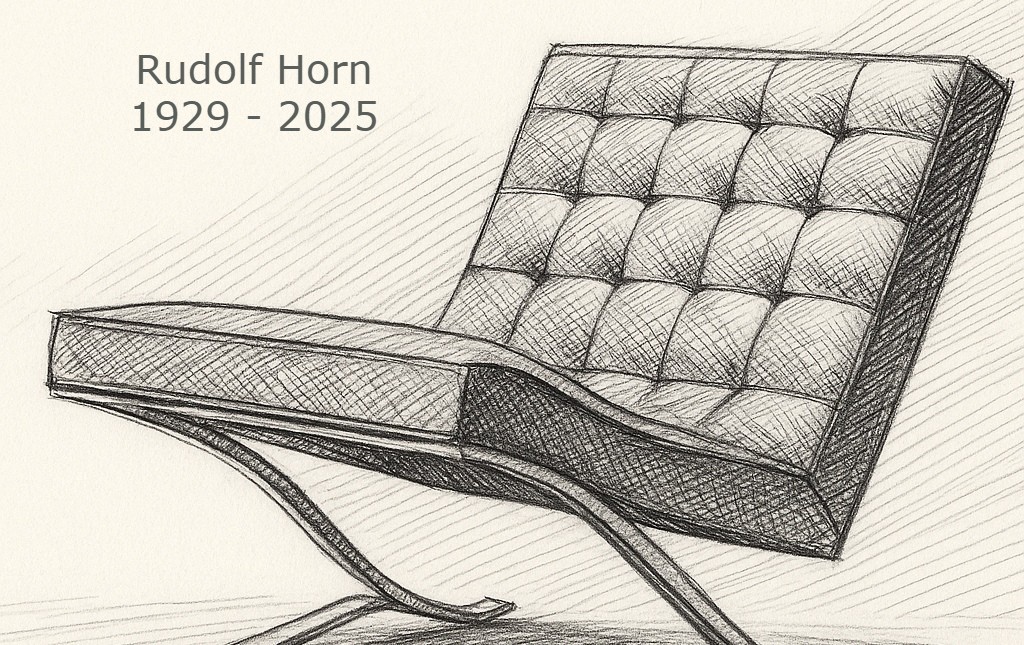

Der Freischwinger von Rudolf Horn

Horn hatte den berühmten Barcelona Chair von Mies van der Rohe studiert – bewundert, aber auch kritisiert. „Er ist zum Niederknien schön, aber unbequem“, sagte er später. Also entwarf er seinen eigenen Sessel:

ein Clubsessel auf Z-förmigem Stahlgestell, mit breiter Sitzfläche und nachgiebiger Federung, die sich dem Körper anpasst.

Der Unterschied war nicht nur formal, sondern philosophisch. Wo Mies ein Denkmal geschaffen hatte, wollte Horn ein Möbel für den Alltag. Er nahm das Prinzip der Moderne – „Form folgt Funktion“ – und machte daraus „Form folgt Mensch“.

Foto: Rudolf Horn Freischwinger / Clubsessel, Grafik Artinfo24

Produziert wurde der Sessel ab Ende der 1960er Jahre, teilweise für den Export in den Westen. Die Kombination aus verchromtem Bandstahl und schwarzem Leder war in der DDR technisch anspruchsvoll, fast luxuriös. Heute gilt das Stück als Kultobjekt und Sinnbild für Horns Credo:

„Gebrauchsgegenstände müssen uns dienen, nicht imponieren.“

MDW – Der Möbelbaukasten der Republik

Während der Clubsessel für die Elite gedacht war, brachte das MDW-System (Möbelprogramm Deutsche Werkstätten) Design in die Wohnzimmer der Massen. Gemeinsam mit den Deutschen Werkstätten Hellerau entwickelte Horn ab 1965 ein Möbelprogramm, das modular, kombinierbar und bezahlbar war – der DDR-Vorgänger von IKEA, nur mit mehr sozialem Anspruch.

Das System bestand aus einheitlichen Korpuselementen in verschiedenen Größen, die sich mit Türen, Regalbrettern oder Schubladen kombinieren ließen. So konnte jeder Haushalt seine eigene Wohnwand zusammenstellen – ein revolutionärer Gedanke in einem Staat, in dem Standardisierung allgegenwärtig war.

Horn selbst nannte das Prinzip:

„Ich liefere euch Bausteine – ihr gestaltet daraus euer Zuhause.“

MDW war nicht nur Möbel, sondern ein Konzept. Es passte zu den engen Grundrissen der Plattenbauten, ließ sich umstellen, erweitern, reparieren. Über eine halbe Million solcher Module wurden produziert. Noch heute stehen viele davon – funktional, schlicht, unkaputtbar.

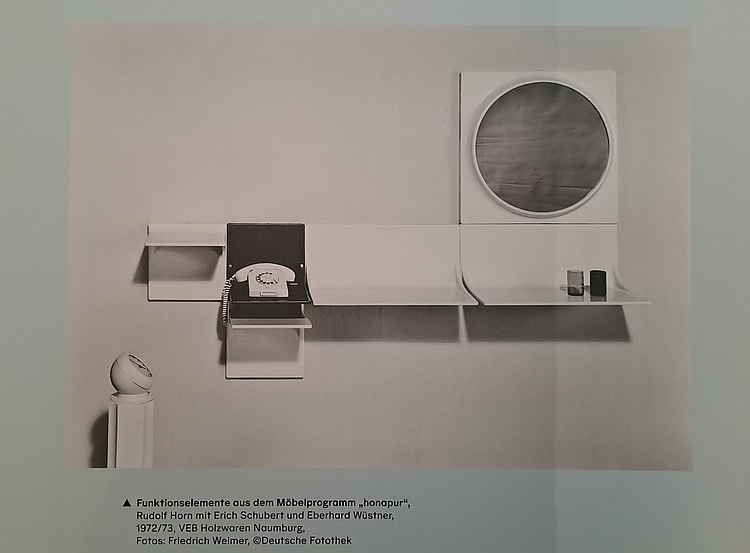

PUR – Wohnen als offenes System

In den 1970er Jahren ging Horn noch weiter. Er begann, über Möbel hinaus zu denken – hin zum Raum selbst. Seine Elemente "Honapur" (Polyurethan-Wand- und Funktionselemente) war ein Experiment für die Zukunft des Wohnens.

Foto: Rudolf Horn "Honapur", Foto Artinfo24

Horn experimentierte damit in Rostock, im Rahmen seines Projekts Variables Wohnen: Wohnungen ohne feste Wände, in denen die Bewohner selbst entschieden, wie sie leben wollten. Das war nicht weniger als ein Angriff auf die starre Wohnkultur seiner Zeit.

Rudolf Horn wichtigste Entwürfe

Ob Stahl, Spanplatte oder Polyurethan – Horns Materialwahl war immer Mittel zum Zweck: dem Menschen mehr Freiheit im Wohnen zu geben. Seine Möbel sind weder Luxusobjekte noch reine Gebrauchsgegenstände. Sie sind Werkzeuge für Selbstbestimmung.

In einer Gesellschaft, in der alles genormt war, schuf Rudolf Horn Gestaltung, die Individualität erlaubte. Er wollte keine Möbel, die dominieren – sondern solche, die begleiten.

Warum Horn heute aktueller ist denn je

Heute, in Zeiten von Tiny Houses, modularen Wohnkonzepten und nachhaltigem Design, wirkt Horns Denken erstaunlich zeitgemäß. Seine Ideen – variable Möbel, offene Grundrisse, Nutzerbeteiligung – treffen genau den Nerv der Gegenwart.

Vielleicht war Rudolf Horn seiner Zeit einfach voraus. Er hat nicht nur Möbel entworfen. Er hat gezeigt, dass Gestaltung Befreiung sein kann – selbst zwischen Stahl, Spanplatte und PUR-Schaum.

Möbel von Rudolf Horn - heute gefragte Vintage Stücke

Viele der Horn-Entwürfe erleideten in den Nach-Wendejahren das gleiche Schicksal - sie wurden ausgemustert und landeten auf dem Sperrmüll. Heute sind sie gefragte Sammlerstücke von Vintage-Liebhabern. Der Freischwinger ist selten zu bekommen. Und wenn, kostet er schnell vierstellig. Selbst die einzelnen PUR-elemente im klassischen 70er Jahre Design werden im dreistelligen Euro-Bereich gehandelt.